Les offices sont des charges vénales que la monarchie vend, et qui confèrent des compétences dans des domaines variés. Par exemple, un office de maire est créé au XVIIe siècle. Il est supprimé en 1717, puis recréé par un édit en novembre 1733. Les créations d’offices visent à augmenter les revenus de l’État, en particulier pendant les guerres. La date de 1733 ne relève donc pas du hasard. Elle correspond au début de la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), qui clôt une période d’accalmie depuis la guerre de Succession d’Espagne (achevée en 1713-1714).

Les créations d’offices ont des conséquences importantes au niveau local et urbain. Elles rebattent les cartes du jeu politique local, et suscitent souvent des oppositions.

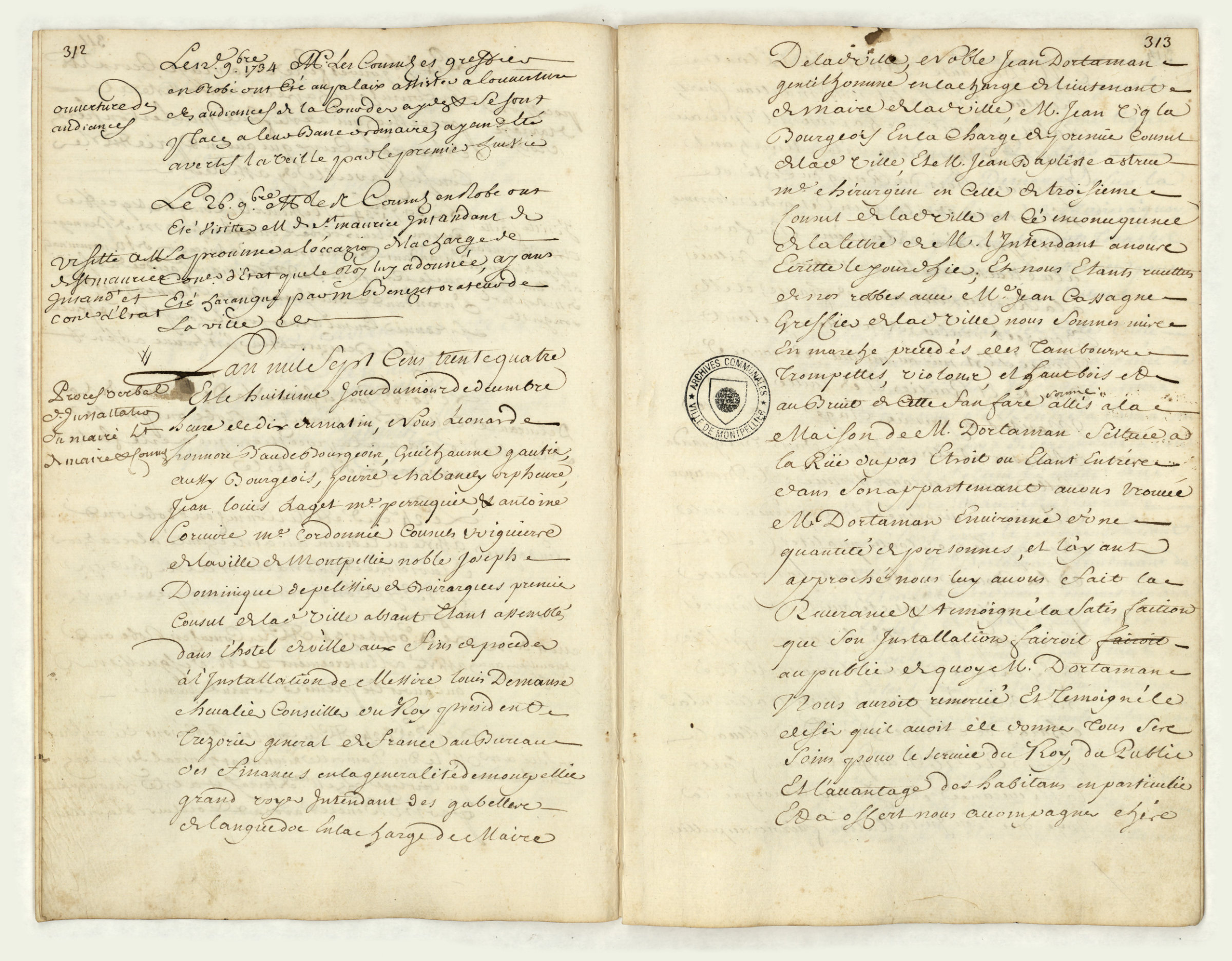

Pour y faire face, la ville s’associe parfois à la province pour racheter les offices qui risquent d’amputer ses compétences. Dans le cas des maires et des consuls, des personnages assez riches mais pas toujours membres des élites locales peuvent profiter de la situation pour parvenir aux fonctions éminentes. Ce n’est d’ailleurs que le 8 décembre 1734 que le nouveau maire et son lieutenant de maire sont installés publiquement dans leurs fonctions.

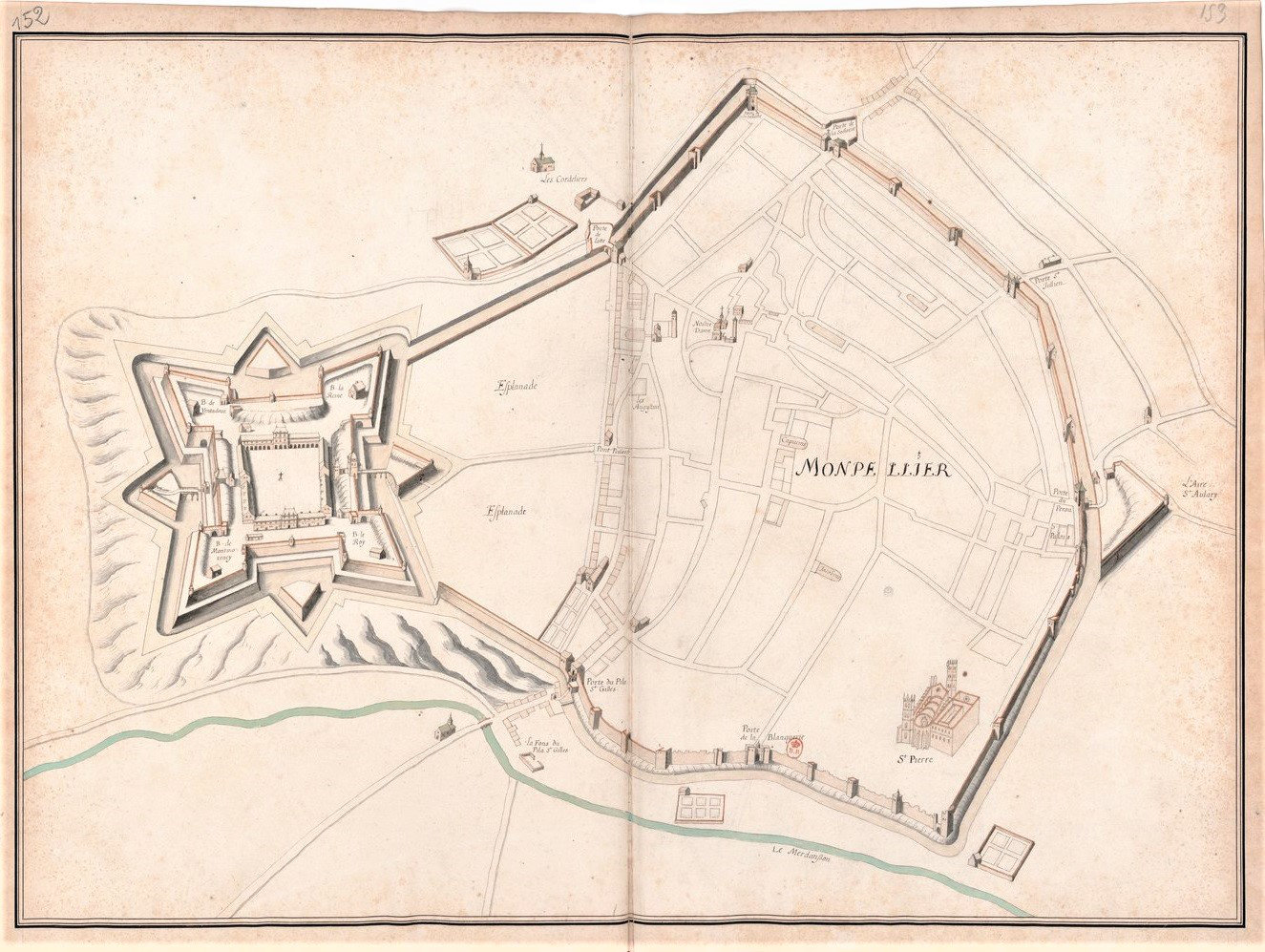

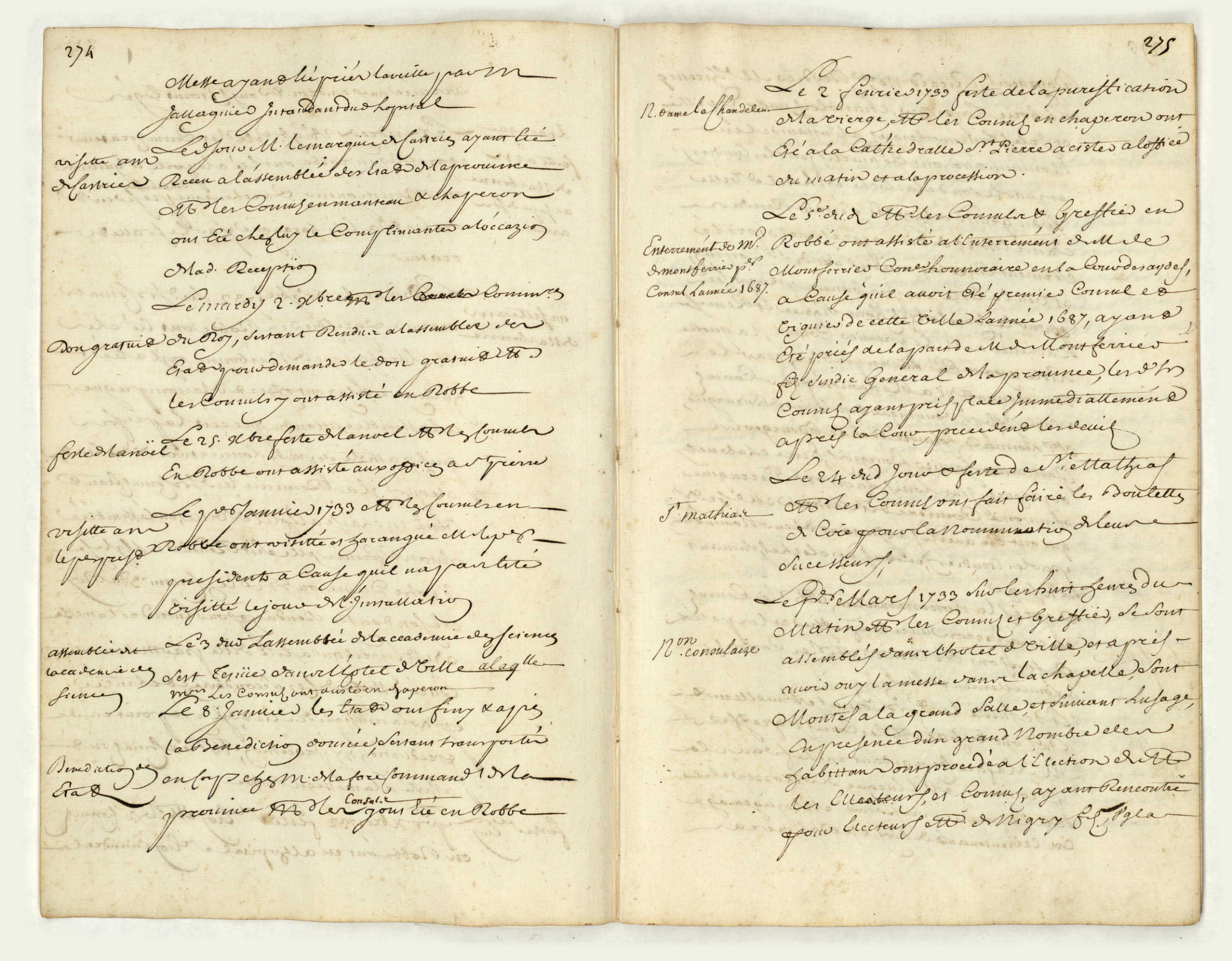

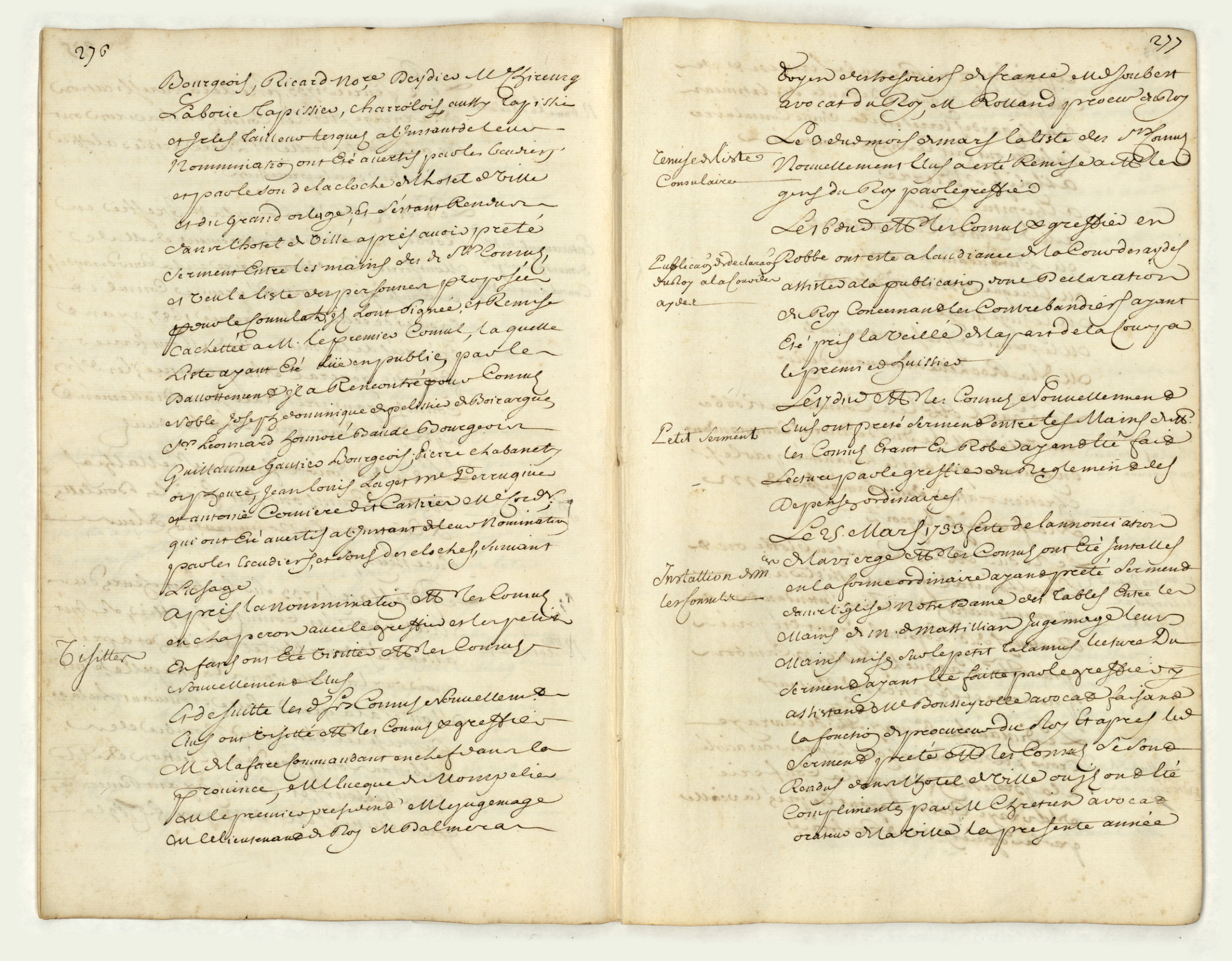

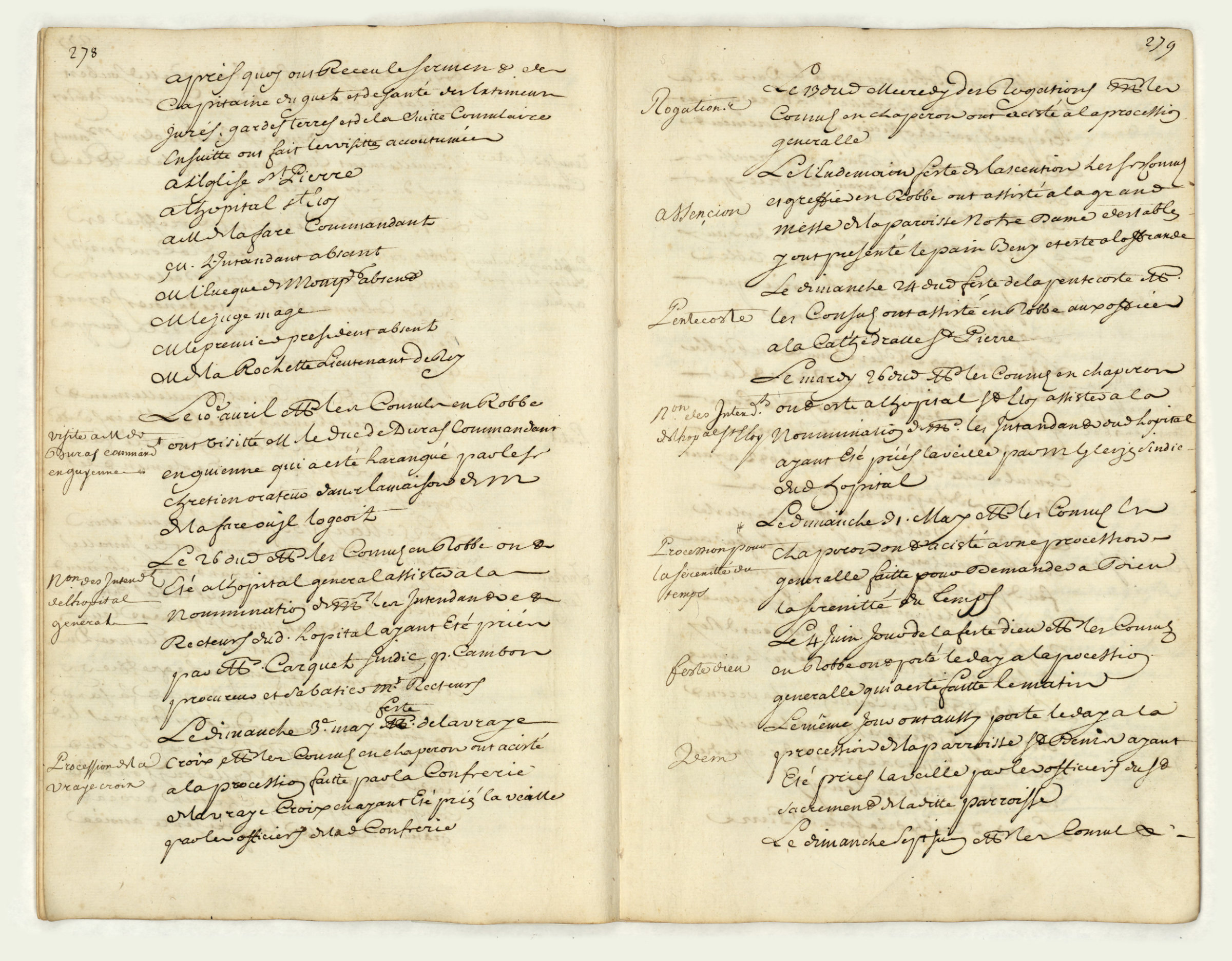

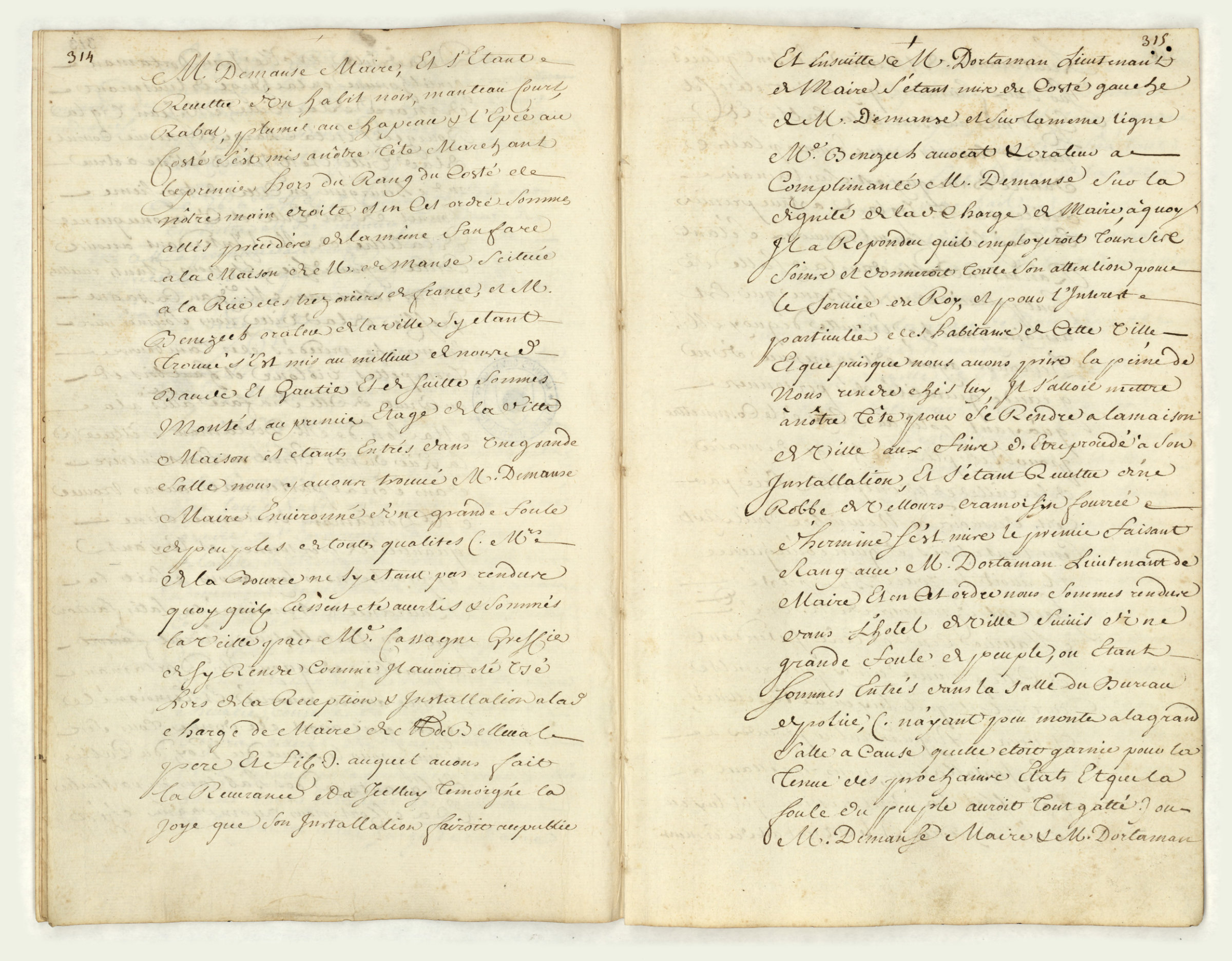

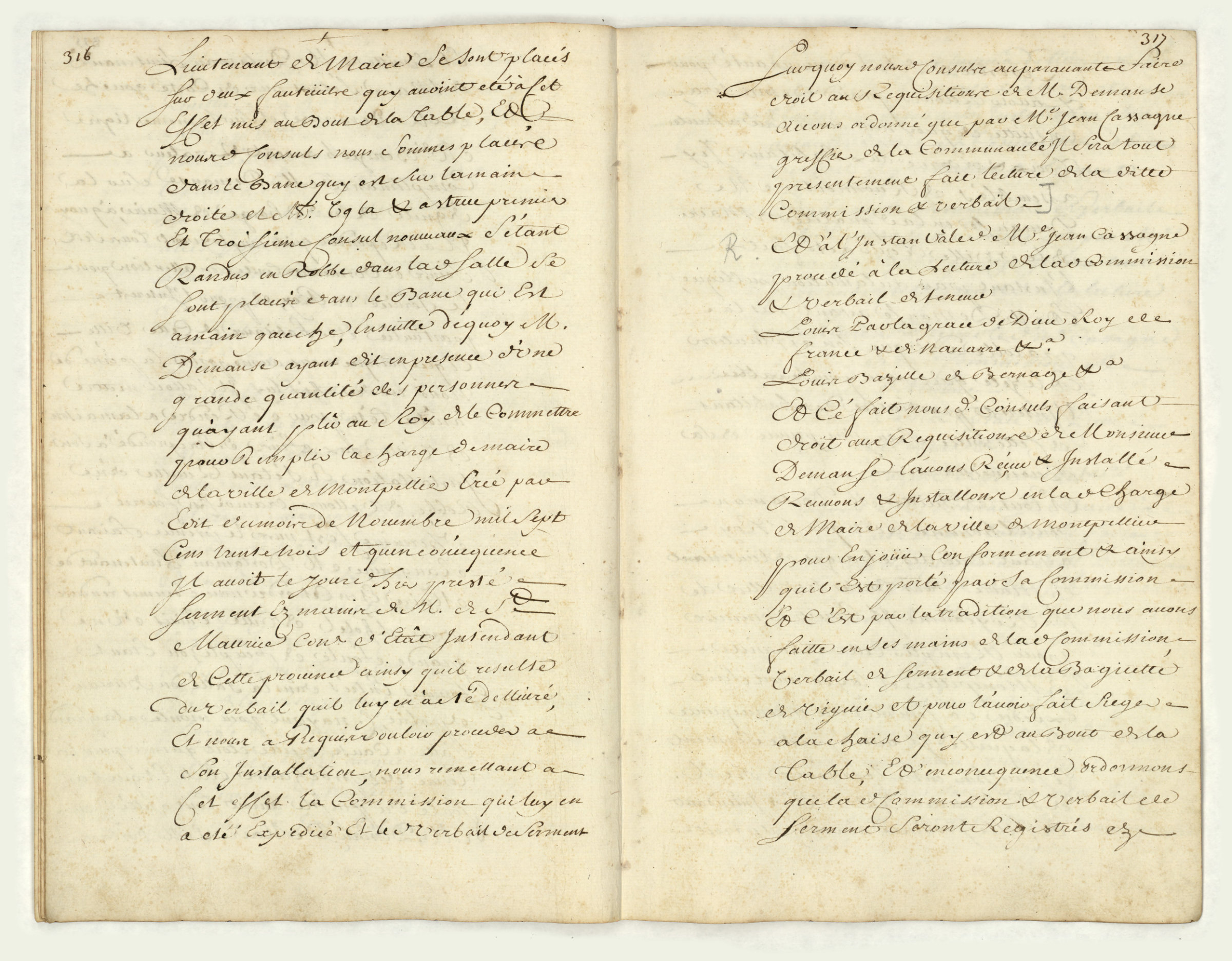

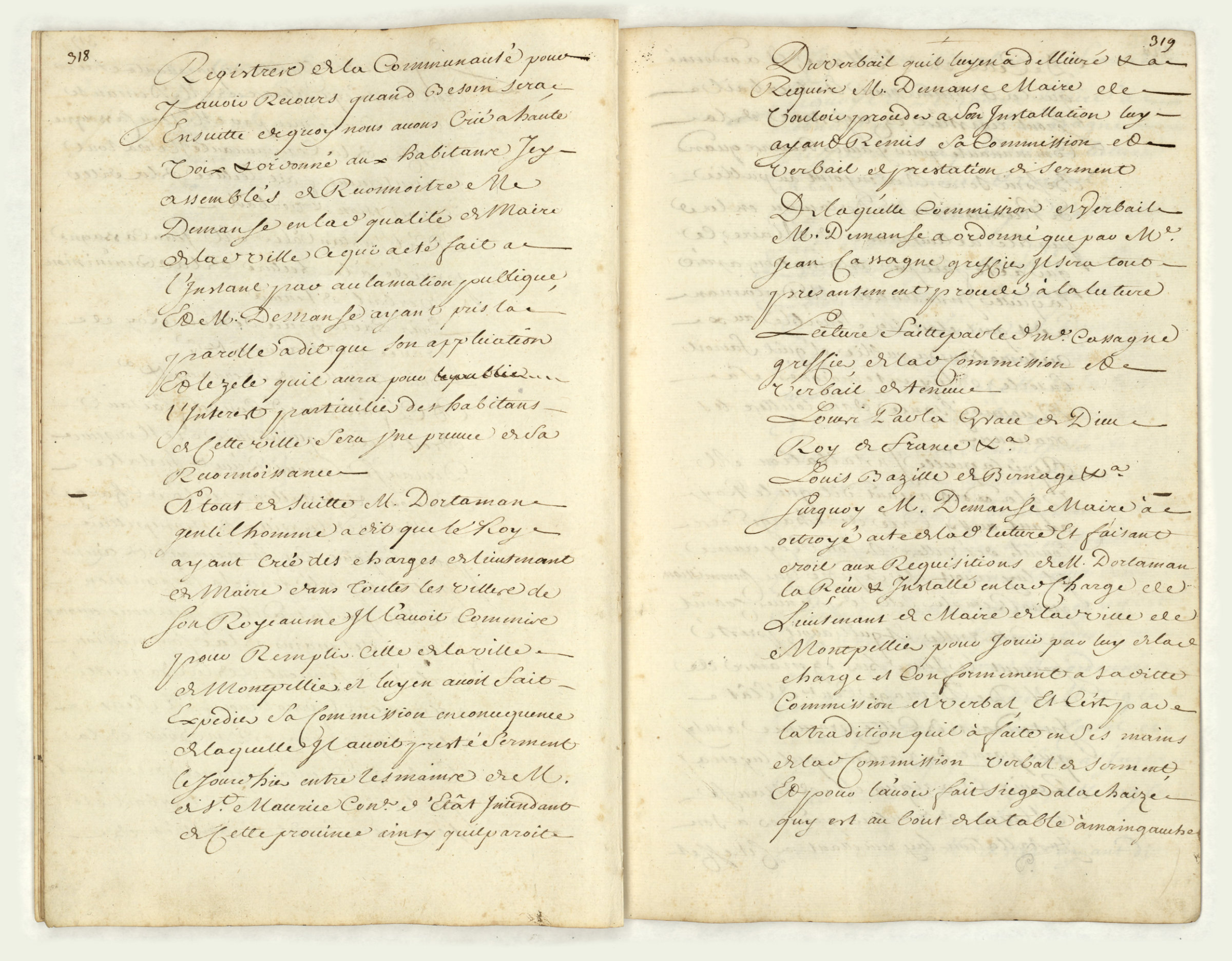

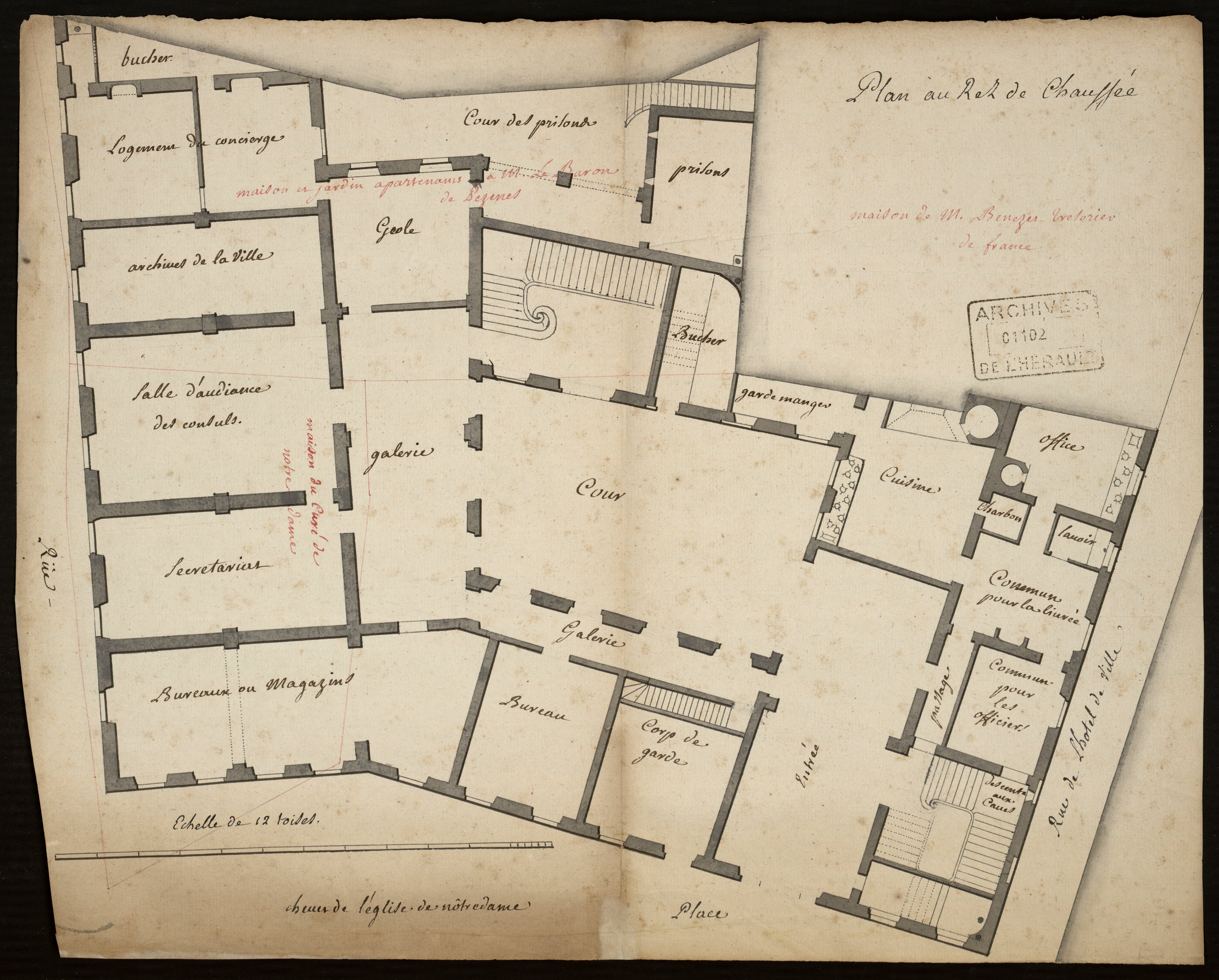

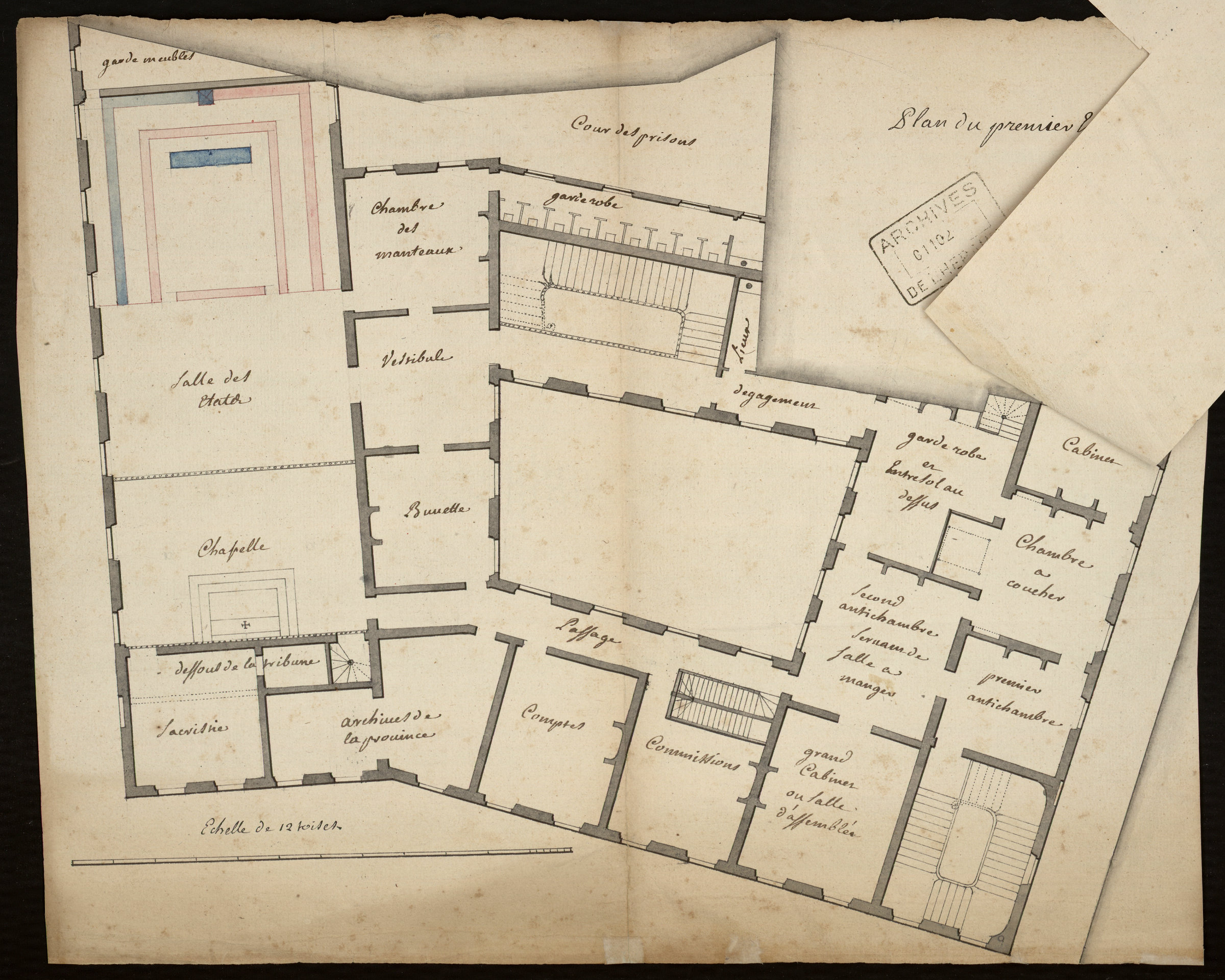

L’an mil sept cens trente quatre et le huitieme jour du mois de decembre, heure de dix du matin, nous Leonard Honnoré Baude, bourgeois, Guilhaume Gautier, aussy bourgeois, Pierre Chabanety, orphevre, Jean Louis Laget, maitre perruquier, et Antoine Corniere, maitre cordonnier, consuls et viguiers de la ville de Montpellier, noble Joseph Dominique de Pelissier de Boirargues, premier consul de la dite ville absant, etant assemblés dans l’hotel de ville aux fins de proceder à l’installation de messire Louis de Manse, chevalier, conseiller du roy, president, trezorier general de France au bureau des finances en la generalité de Montpellier, grand voyer, intendant des gabelles de Languedoc, en la charge de maire de la dite ville, noble Jean Dortaman, gentilhomme, en la charge de lieutenant de maire de la dite ville, M. Jean Ugla, bourgeois, en la charge de premier consul de la dite ville, et M. Jean Baptiste Astruc, maitre chirurgien, en celle de troisieme consul de la dite ville, et ce en consequence de la lettre de M. l’intendant a nous ecritte le jour d’hier ; et nous etants revettus de nos robbes avec M. Jean Cassagne, greffier de la dite ville, nous sommes mis en marche, precedés des tambours, trompettes, violons et hautbois, et au bruit de cette fanfare sommes allés a la maison de M. Dortaman scituée a la rue du Pas Etroit, ou etant entrés dans son appartemant avons trouvés M. Dortaman environné d’une quantité de personnes, et l’ayant approché, nous luy avons fait la reverance et temoigné la satisfaction que son installation fairoit au public, de quoy M. Dortaman nous auroit remercié et temoigné le desir qu’il avoit de donner tous ses soins pour le service du roy, du public et l’avantage des habitans en particulier, et a offert nous accompagner chez M. de Manse, maire, et s’estant revettu d’un habit noir, manteau court, rabat, plumes au chapeau et l’epée au costé, s’est mis a nôtre tête marchant le premier hors du rang du costé de nôtre main droite, et en cet ordre sommes allés, precedés de la même fanfare, a la maison de M. de Manse, scituée a la rue des Trezoriers de France, et M. Benezech, orateur de la ville, s’y estant trouvé, s’est mis au millieu de nousdits Baude et Gautier ; et de suite sommes montés a premier etage de laditte maison, et etant entrés dans une grande salle, nous y avons trouvé M. de Manse, maire, environné d’une grande foule de peuples de toutes qualités (MM. de la bource de s’y etant pas rendus quoy qu’ils eussent eté avertis et sommés la veille par M. Cassagne, greffier, de s’y rendre comme il avoit eté usé lors de la reception et installation a ladite charge de maire de maire de MM. de Belleval pere et fils), auquel avons fait la reverance et a icelluy temoigné la joye que son installation fairoit au public, et ensuite M. Dortaman, lieutenant de maire, s’etant mis du costé gauche de M. de Manse et sur la meme ligne, M. Benezech, avocat et orateur, a complimanté M. de Manse sur la dignité de ladite charge de maire, à quoy il a repondeu qu’il employeroit tous ses soins et donneroit toute son attention pour le service du roy et pour l’interest particulier des habitans de cette ville, et que puisque nous avons pris la peine de nous rendre chés luy, il s’alloit mettre à nôtre tète pour se rendre à la maison de ville aux fins d’etre procedé à son installation, et s’etant revettu d’une robbe de vellours cramoisin fourrée d’hermine, s’est mis le premier, faisant rang avec M. Dortaman, lieutenant de maire, et en cet ordre nous sommes rendus dans l’hotel de ville, suivis d’une grande foule de peuple, ou etant sommes entrés dans la salle du bureau de police (n’ayant peu monter a la grand salle a cauze qu’elle etoit garnie pour la tenue des prochains Etats, et que la foule du peuple auroit tout gatté), ou M. de Manse, maire, et M. Dortaman, lieutenant de maire, se sont placés sur deux fauteuils quy avoint eté à cet effet mis au bout de la table, et nous consuls nous sommes placés dans le banc quy est sur la main droite, et MM. Ugla et Astruc, premier et troisieme consuls nouveaux, s’etant randus en robbe dans ladite salle, se sont placés dans le banc qui est à main gauche ; ensuitte de quoy M. de Manse ayant dit en presence d’une grande quantité des personnes qu’ayant plû au roy de le commettre pour remplir la charge de maire de la ville de Montpellier, crée par edit du mois de novembre mil sept cens trente trois, et qu’en consequence il avoit le jour d’hier presté serment ez mains de M. de St Maurice, conseiller d’etat, intendant de cette province, ainsy qu’il resulte du verbail qui luy en a eté dellivré, et nous a requis vouloir proceder à son installation, nous remettant a cet effet la commission qui luy en a eté expediée et ledit verbail de serment, sur quoy nous consuls auparavant faire droit aux requisitions de M. de Manse, avons ordonné que par M. Jean Cassagne, greffier de la communauté, il sera tout presentement fait lecture de ladite commission et verbail. [...]

Et ce fait, nous dits consuls, faisant droit aux requisitions de M. de Manse, l’avons reçu et installé, recevons et installons en ladite charge de maire de la ville de Montpellier pour en jouir conformement et ainsi qu’il est porté par sa commission, et c’est par la tradition que nous avons faitte en ses mains de ladite commission, verbail de serment et de la baguette de viguier et pour l’avoir fait sieger à la chaise quy est au bout de la table, et en consequence ordonnons que ladite commission et verbail de serment seront registrés ez registres de la communauté pour y avoir recours quand besoin sera, ensuitte de quoy nous avons crié à haute voix et ordonné aux habitans icy assemblés de reconnoitre M. de Manse en ladite qualité de maire de la dite ville, ce qui a eté fait à l’instant par acclamation publique, et M. de Manse, ayant pris la parolle, a dit que son application et le zele qu’il aura pour l’interest particulier des habitans de cette ville sera une preuve de sa reconnoissance.

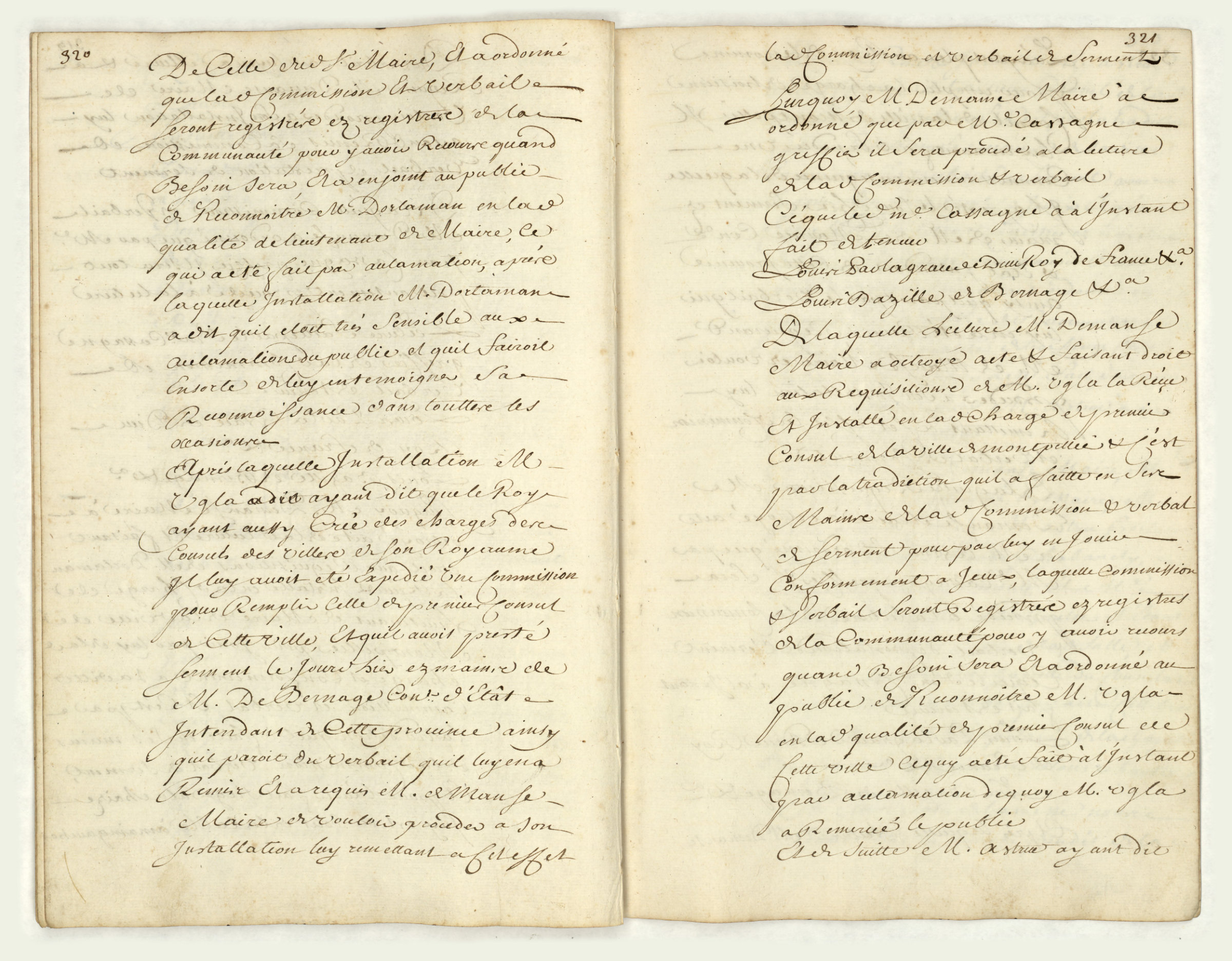

Et tout de suitte, M. Dortaman, gentilhomme, a dit que le roy ayant créé des charges de lieutenant de maire dans toutes les villes de son royaume, il l’avoit commis pour remplir celle de la ville de Montpellier et luy en avoit fait expedier sa commission, en consequence de laquelle il avoit presté serment le jour d’hier entre les mains de M. de St Maurice, conseiller d’etat, intendant de cette province, ainsy qu’il paroit du verbail qu’il luy en a delivré, et a requis M. de Manse, maire, de vouloir proceder à son installation, lui ayant remis sa commission et verbail de prestation de serment. […]

Sur quoy M. de Manse, maire, a octroyé acte de ladite lecture, et faisant droit aux requisitions de M. Dortaman, l’a reçu et installé en ladite charge de lieutenant de maire de ladite ville de Montpellier pour jouir par luy de ladite charge, conformement à saditte commission et verbal. Et c’est par la tradition qu’il a faite en ses mains de ladite commission, verbal de serment et pour l’avoir fait sieger à la chaize quy est au bout de la table à main gauche de celle dudit sieur maire, et a ordonné que ladite commission et verbail seront registrés ez registres de la communauté pour y avoir recours quand besoin sera, et a enjoint au public de reconnoitre M. Dortaman en ladite qualité de lieutenant de maire, ce qui a eté fait par acclamation. Après laquelle installation, M. Dortaman a dit qu’il etoit tres sensible aux acclamations du public et qu’il fairoit en sorte de luy en temoigner sa reconnoissance dans touttes les occasions.

Après laquelle installation, M. Ugla, ayant dit que le roy ayant aussy créé des charges des consuls des villes de son royaume, il luy avoit eté expedié un commission pour remplir celle de premier consul de cette ville etc.

Parfois, la monarchie désigne elle-même les maire et consuls, et suspend pour cela les élections. Le gouvernement idéal de la cité n’est alors qu’un vieux mythe, qui s’effondre d’autant plus que l’administration subalterne de la cité est également altérée par la politique monarchique.