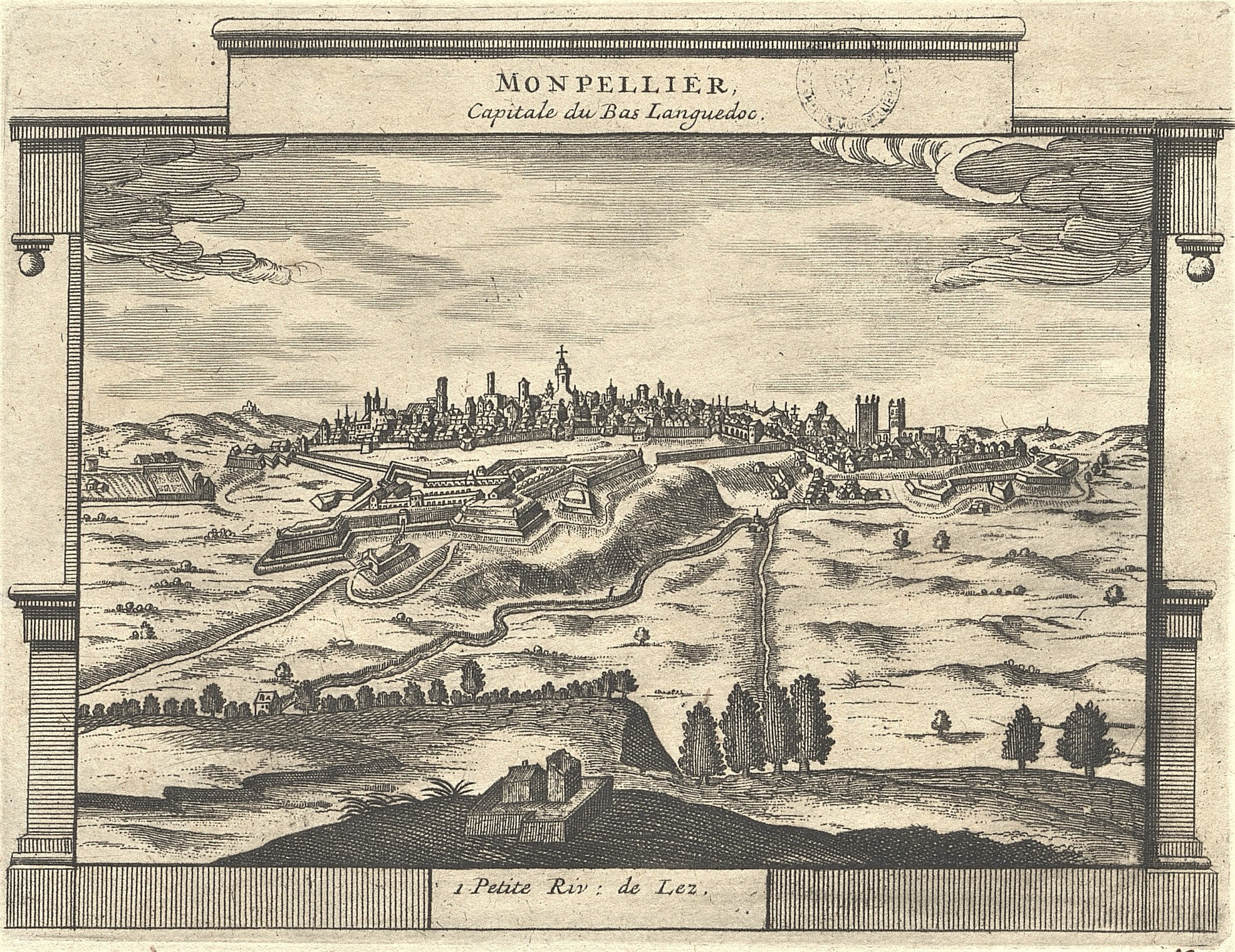

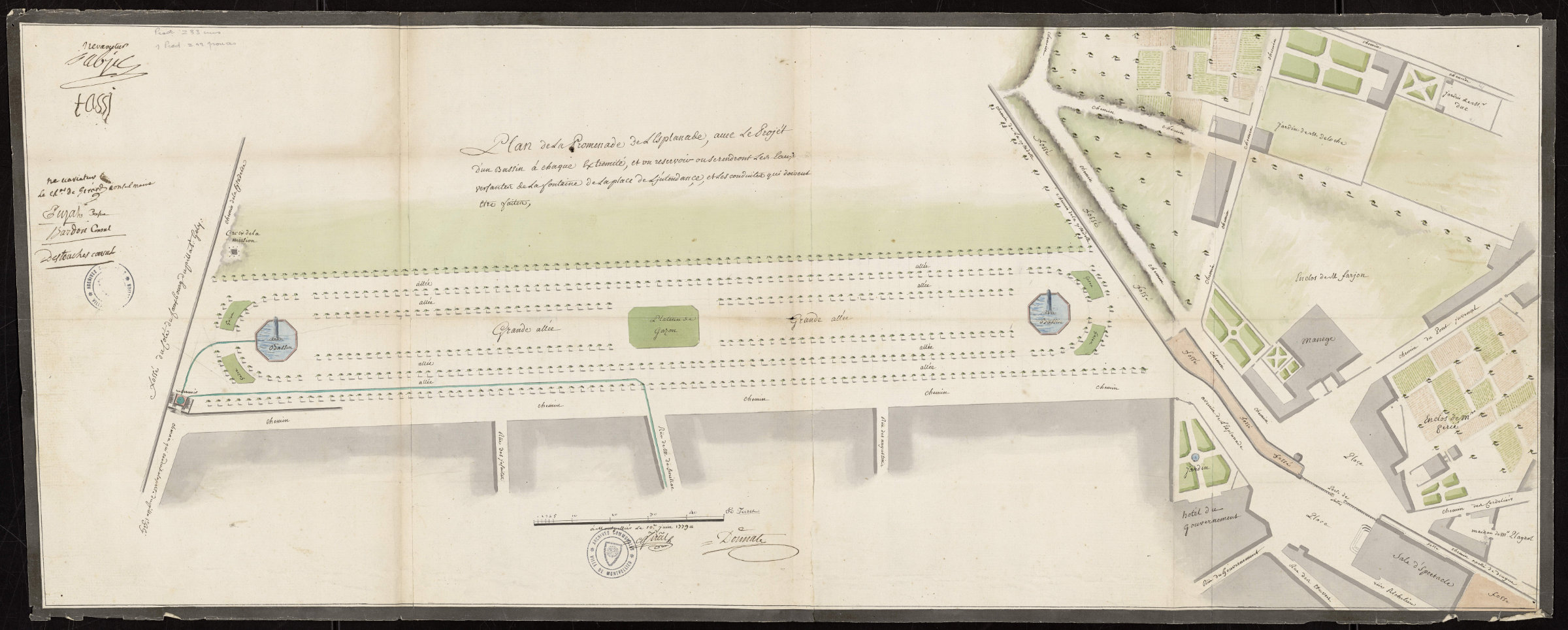

Une croissance démographique lente

Montpellier a connu au XVIIIe siècle une croissance démographique lente. Les chiffres élaborés par les historiens varient mais s’accordent pour la fin du siècle.

| 1700 | 1750 | 1780 | 1794 | |

| E. Le Roy Ladurie | 20/22 000 hab. | 29 000 hab. | ||

| B. Lepetit | 25 000 hab. | 35 000 hab. | 31 000 hab. | 32 000 hab. |

| Date | Source | Population de Montpellier |

|---|---|---|

| 1709 | Saugrain, Dénombrement du Royaume | 8 000 « feux » |

| 1756 | Expilly, Dictionnaire géographique | 8 000 « feux » |

| 1764 | Gastelier de la Tour, Description de la ville de Montpellier | 40 000 habitants |

| 1768 | Description anonyme | 40/45 000 habitants |

| 1793 | Mourgue, Essai de statistique | 32 897 habitants |

En 1709, le nommé Saugrain publie le chiffre de 8 000 feux (foyers fiscaux) dans son Dénombrement du Royaume, qui est le chiffre sur lequel le Contrôle général (l’institution qui s’occupe des finances de la monarchie) s’appuie pour évaluer la capacité fiscale de la ville. Ce chiffre est repris presqu’un demi-siècle plus tard par l’abbé Expilly, qui le mentionne dans son très célèbre Dictionnaire géographique.

L’imprécision des chiffres perdure mais diminue au cours du siècle. La Description de la ville de Montpellier publiée par Denis-François Gastelier de la Tour en 1764 donne le nombre de 40 000 habitants, et une description anonyme de 1768 indique qu’il y a entre 40 000 et 45 000 habitants, tout en rappelant le caractère incertain de ces chiffres en l’absence de recensement.

C’est à la fin du siècle que les chiffres rendus publics deviennent plus précis, sous l’effet d’une méthode de dénombrement plus rigoureuse. Elle est utilisée par les membres et les correspondants de la Société Royale de Médecine créée en 1776, notamment par J. A. Mourgue, qui revient à Montpellier en 1793 après sept ans d’absence. Il procède en avril 1793 à une « reconnoissance exacte de la population » qu’il évalue à 32 897 habitants. Il exerce alors « La science de la Statistique » qui permet le bon gouvernement du pays et des villes, et répond à une exigence commune aux autorités et aux « élites éclairées ».

Les chiffres de la population produits par les autorités urbaines

Au XVIIIe siècle, les autorités de la ville ont des difficultés à connaître précisément la population urbaine, alors même que cette question est devenue une préoccupation du gouvernement dans la deuxième moitié du XVIIe siècle.

Vers 1700, c’est le nombre de contribuables qui intéresse l’État monarchique. Le principal officier du roi dans la province, l’intendant de police, justice et finances Basville (1685-1720) estime la population de Montpellier à « 13 803 familles ». Il peut s’appuyer sur des chiffres produits par les « îliers ». Ce sont des personnes nommées par les consuls de la ville dans chaque îlot (ou île) urbain, ce que l’on nomme aujourd’hui un pâté de maisons. Les îliers doivent surveiller et enregistrer, chaque année, tous les habitants de leur île et tout changement de population. Ils consignent ces informations dans des registres, qui sont minutieusement tenus à partir des années 1683-1685, quand la monarchie met en œuvre une politique répressive envers les protestants qui aboutit à l’édit de Fontainebleau (1685).

Ce n’est qu’après 1750 que les documents rédigés au sein des institutions administratives deviennent plus précis.

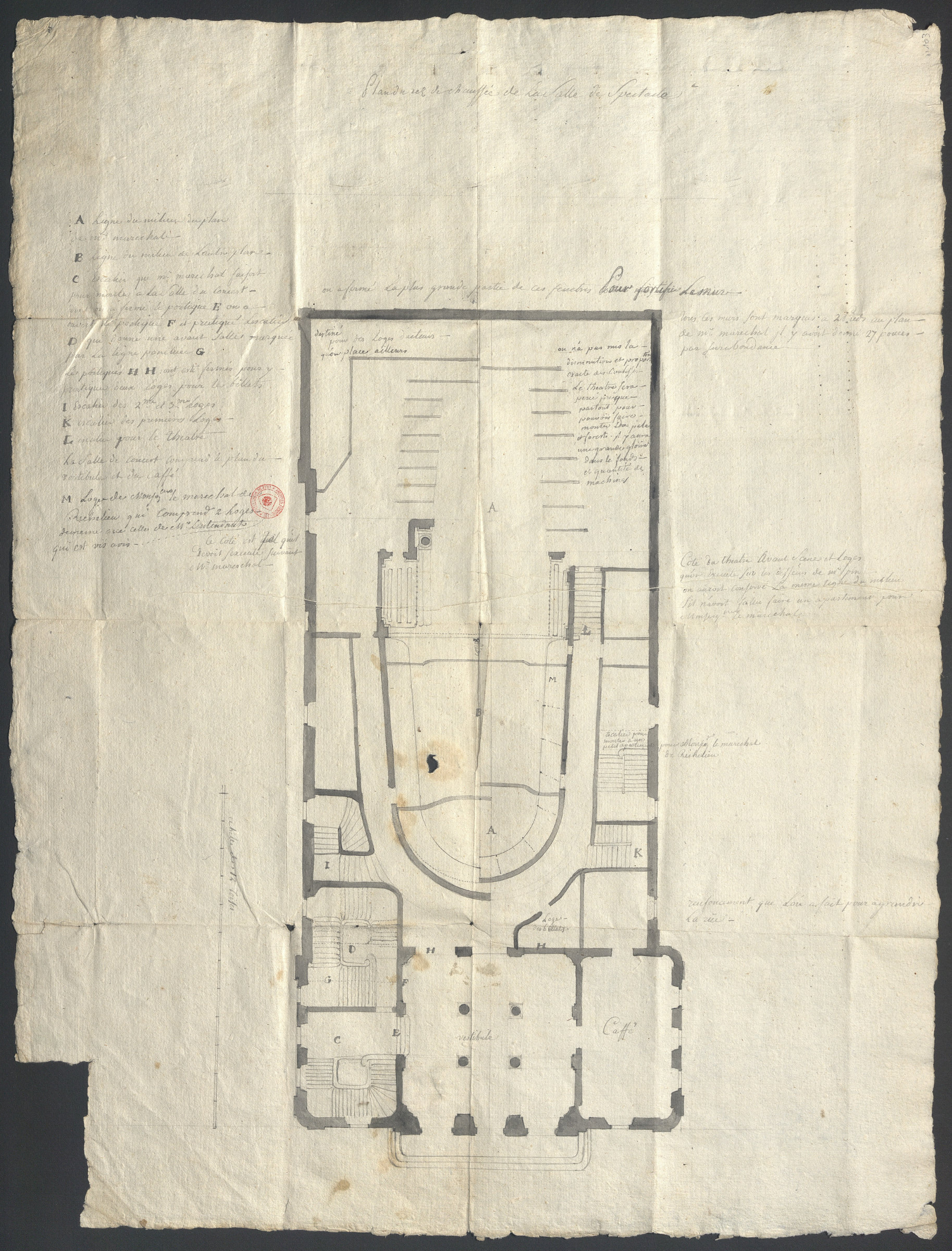

Un « état économique » de la ville, rédigé par un officier dans les années 1740-1750, dans un moment de réforme de l’administration municipale, indique que la ville compte 26 000 habitants, dont au moins 4 000 protestants. Cette plus grande précision se remarque pendant la Révolution, quand les exigences multiples pour connaître la population conduisent les autorités à recenser les habitants. Un « état des habitants de Montpellier » réalisé en 1795, qui ne retient que les personnes qui ont un domicile identifiable dans la ville (et donc pas les jeunes gens), indique 24 803 habitants, avec une moins grande précision pour les campagnes environnantes.

![État nominatif des habitants de Montpellier, an IV [1795]](IMG/jpg/frac34172_nc2499_051.jpg)

Derrière cette croissance démographique, plutôt sensible dans la deuxième moitié du siècle des Lumières, c’est la question de ce qu’est Montpellier qui surgit. L’ensemble des témoignages décrivent la cité comme une belle ville, « qui a plutôt l’air d’une grande capitale que d’une ville de province » selon les mots d’Arthur Young, célèbre agronome anglais qui a voyagé à Montpellier en juillet 1787.

![Plan de la place royale du Peyrou, s.d. [c. 1776]](IMG/jpg/frac34172_ii768_01.jpg)