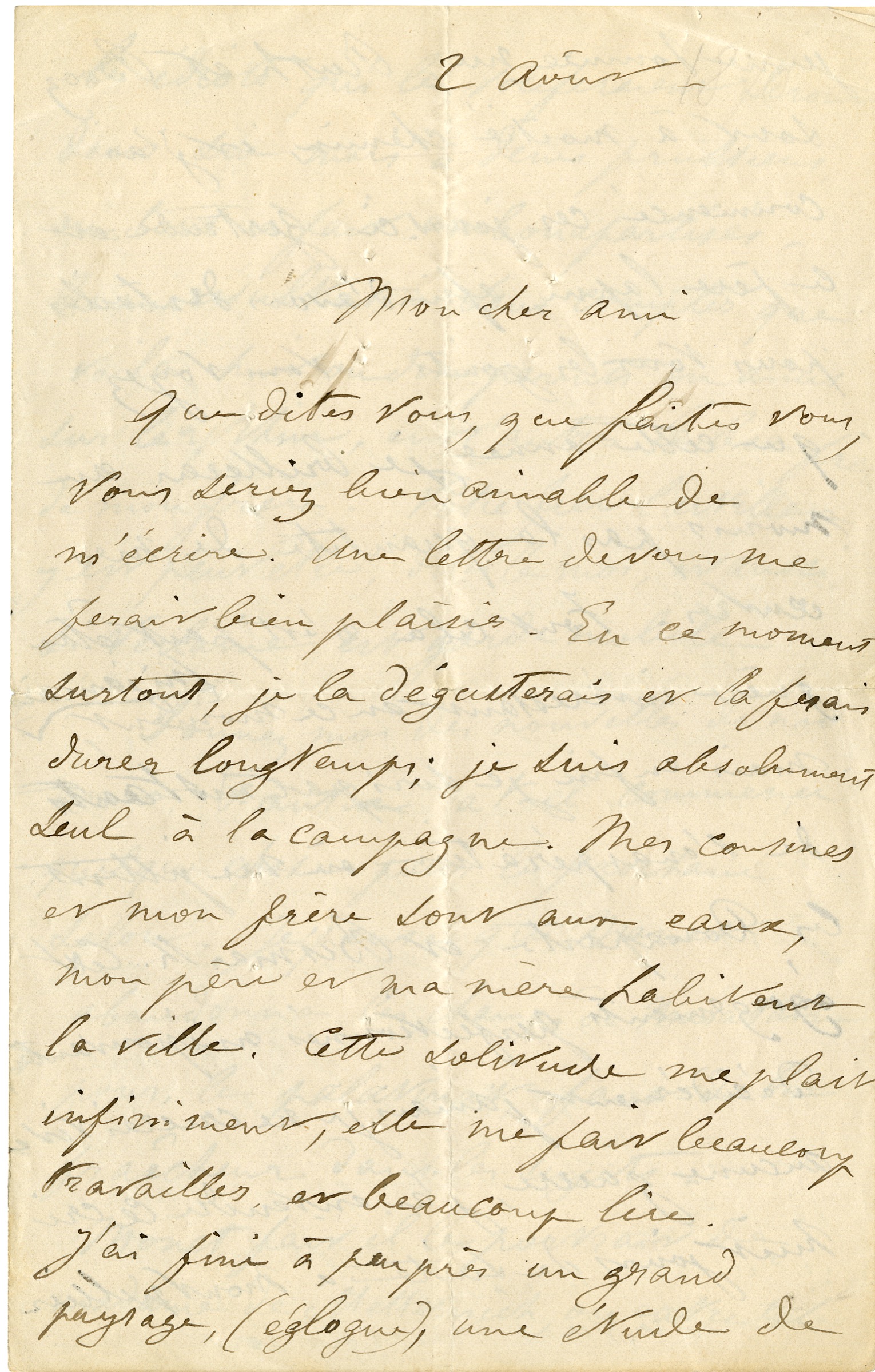

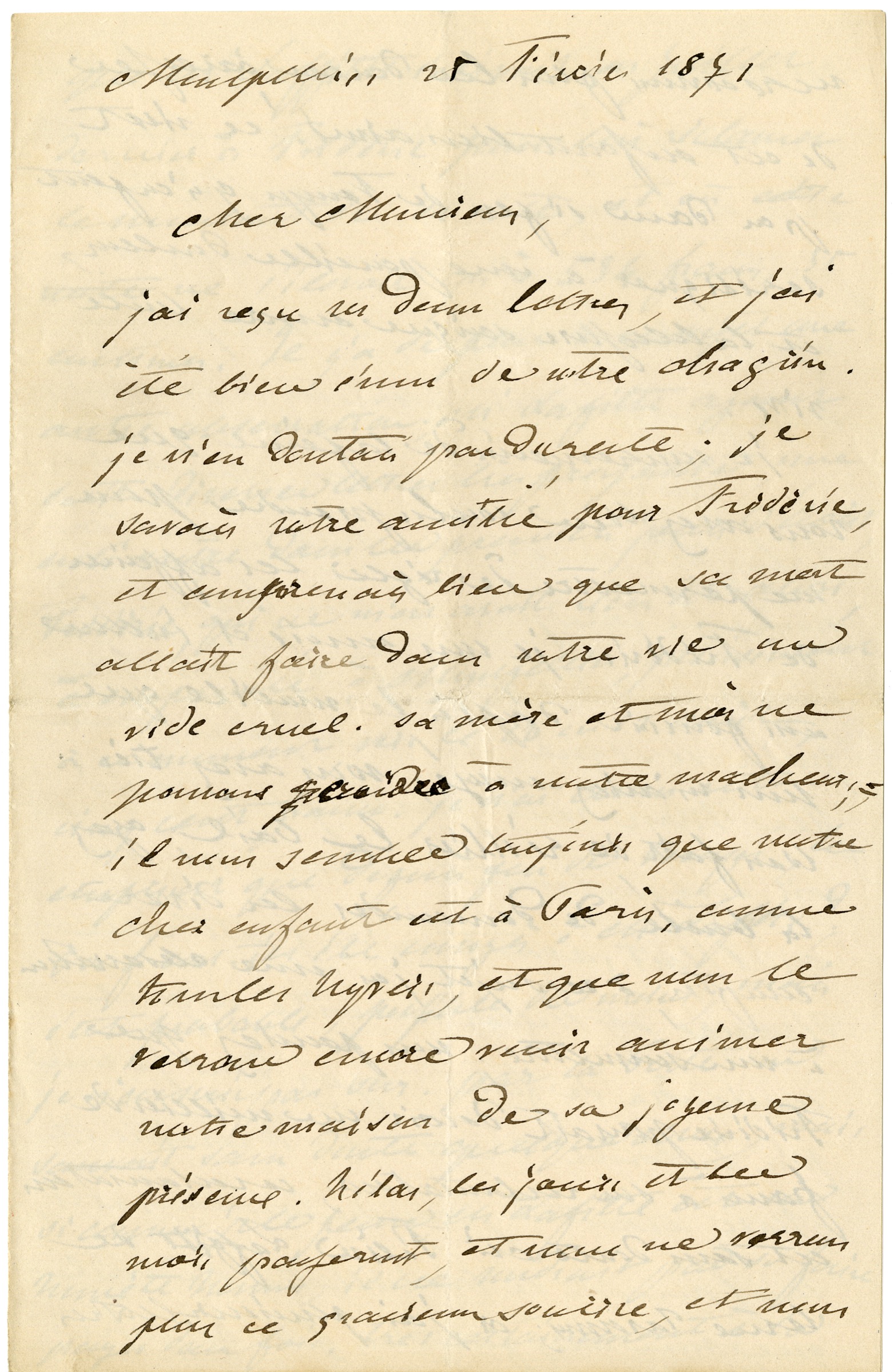

Montpellier, 2 février 1871

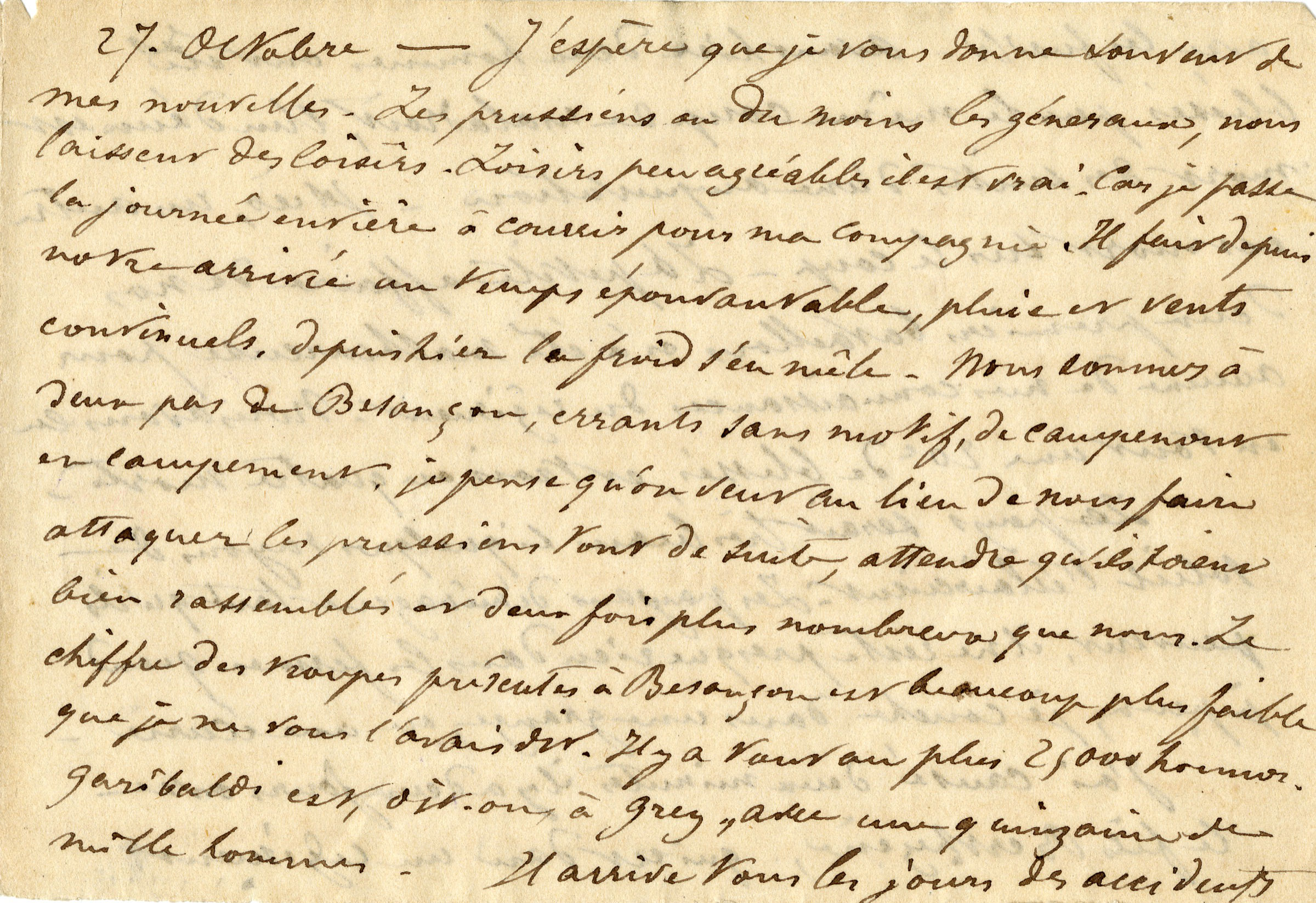

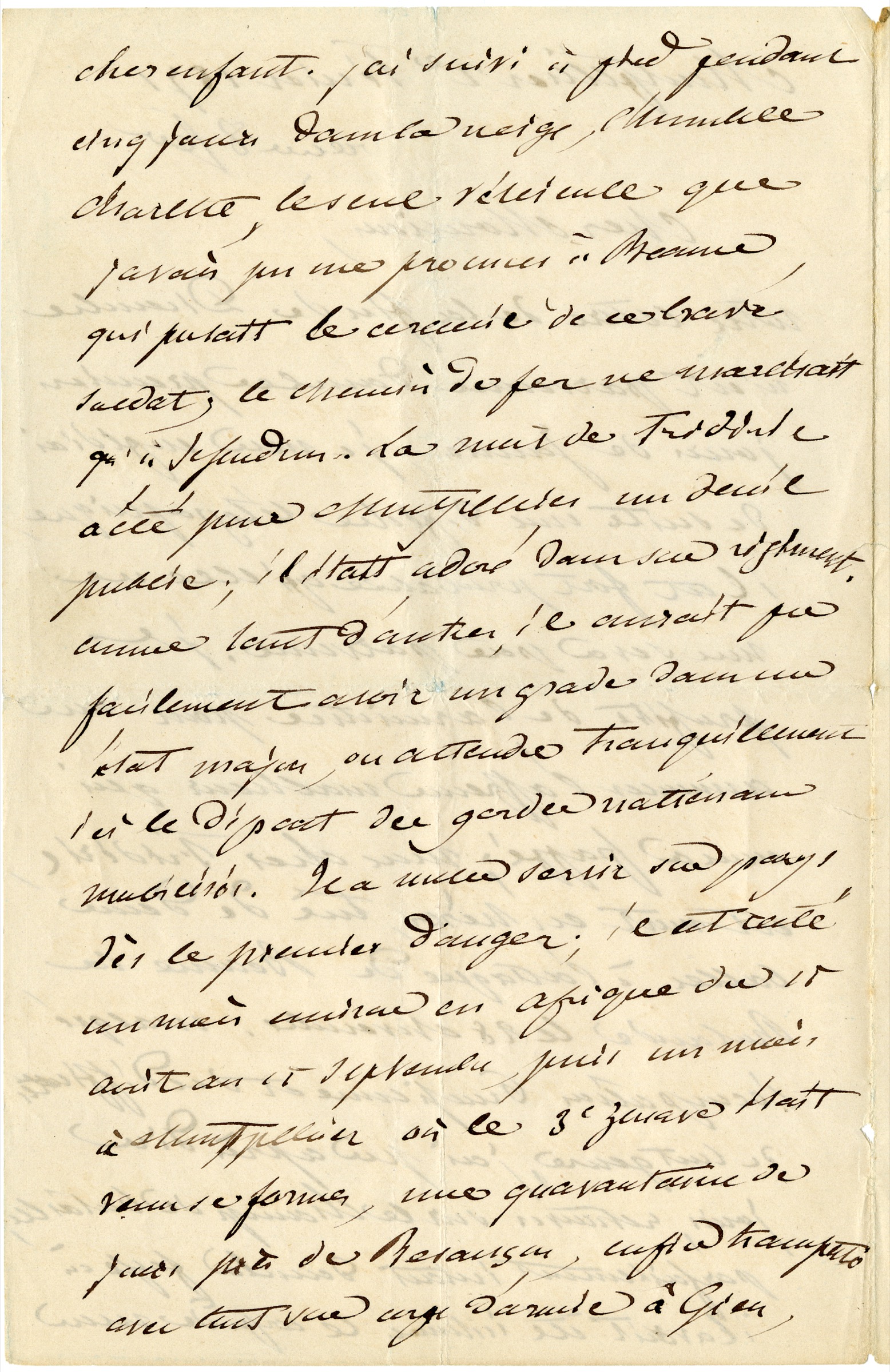

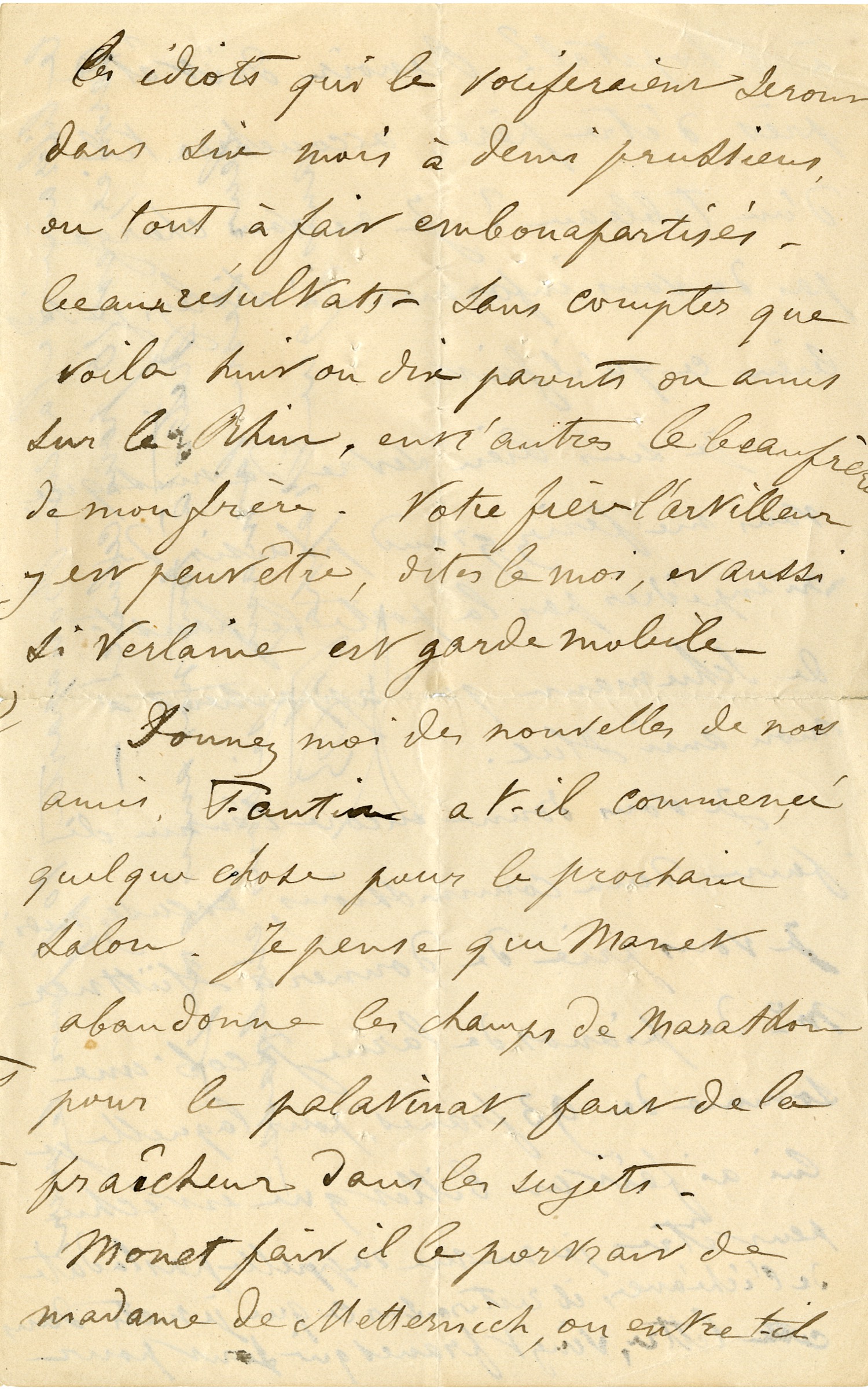

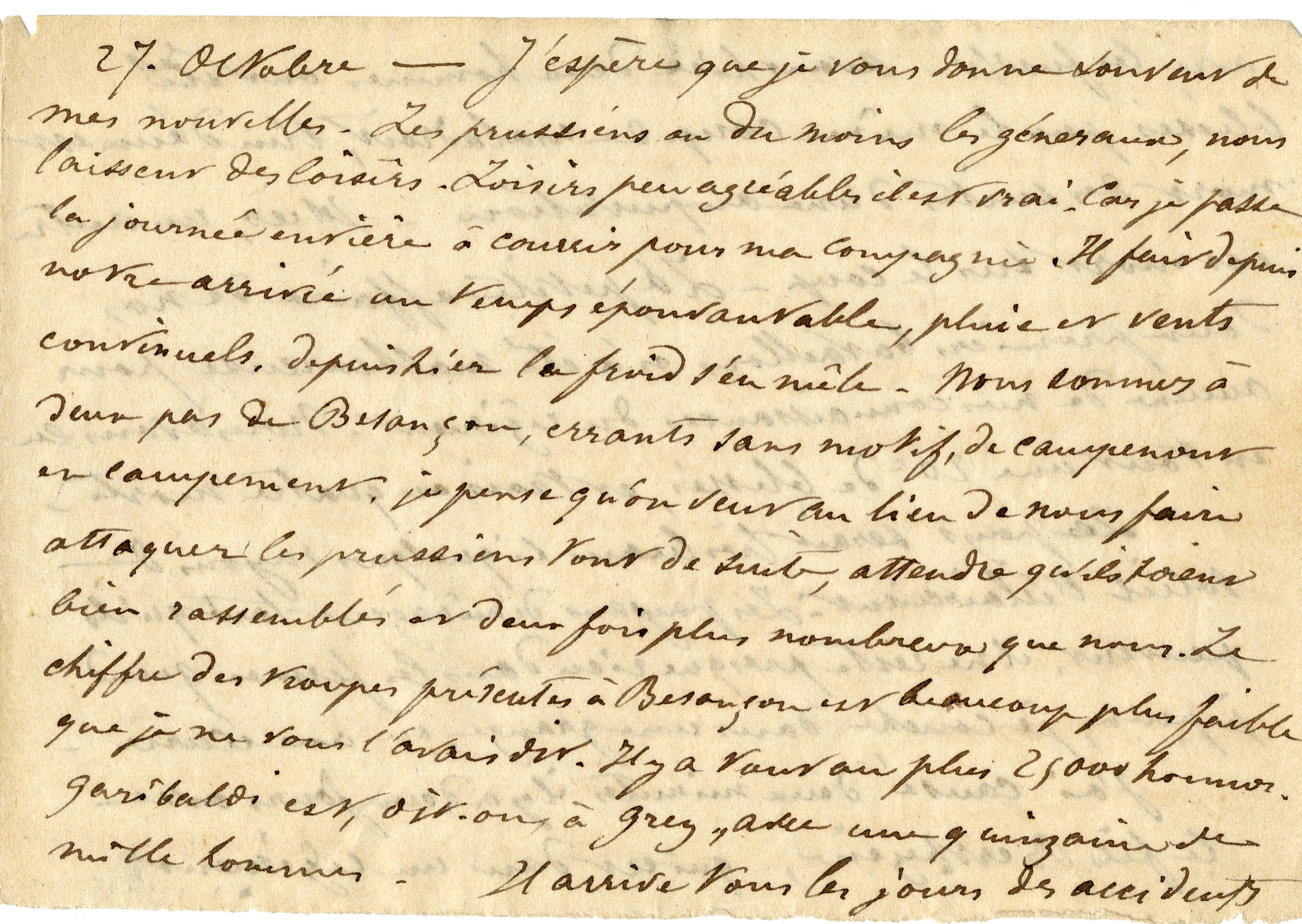

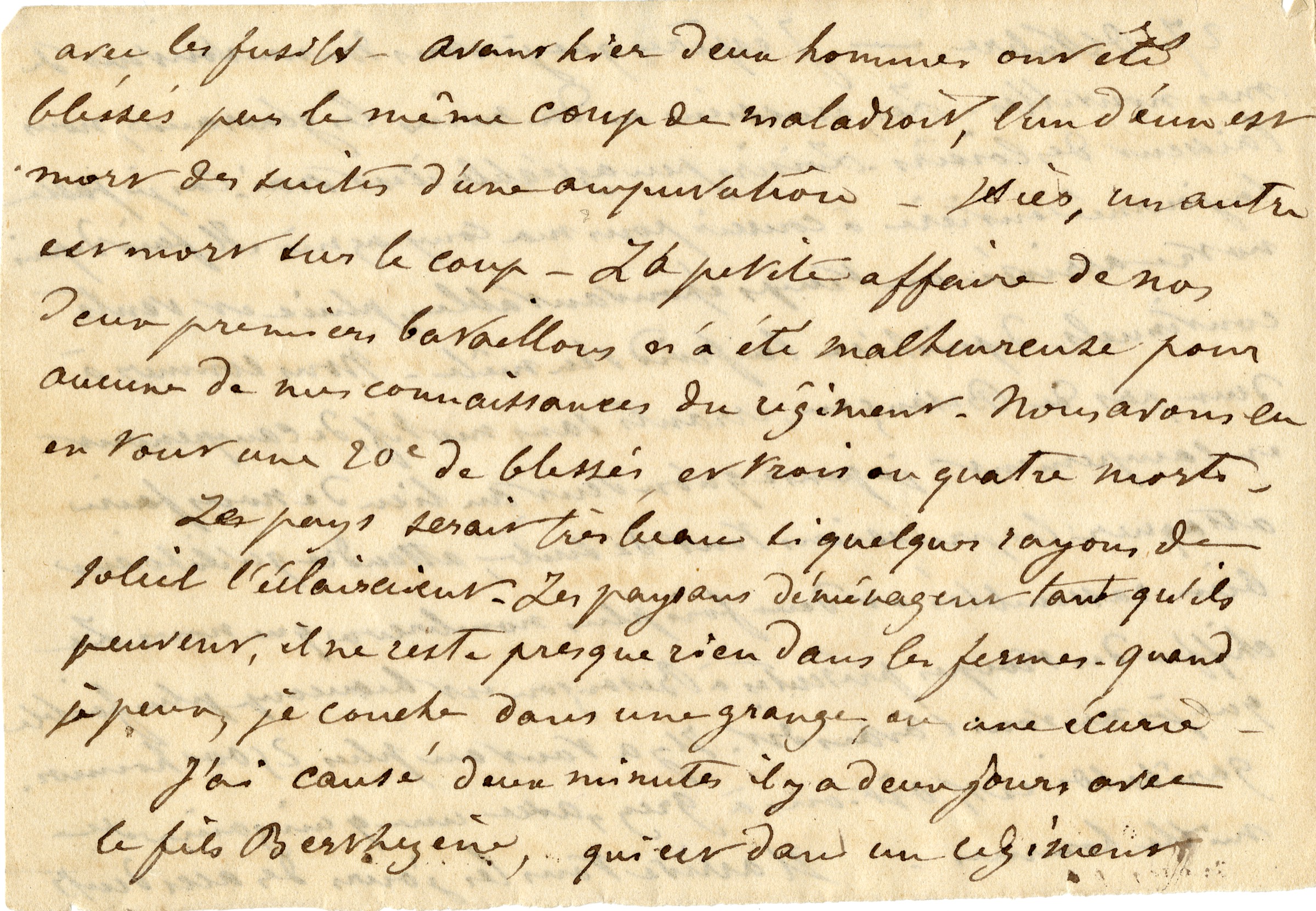

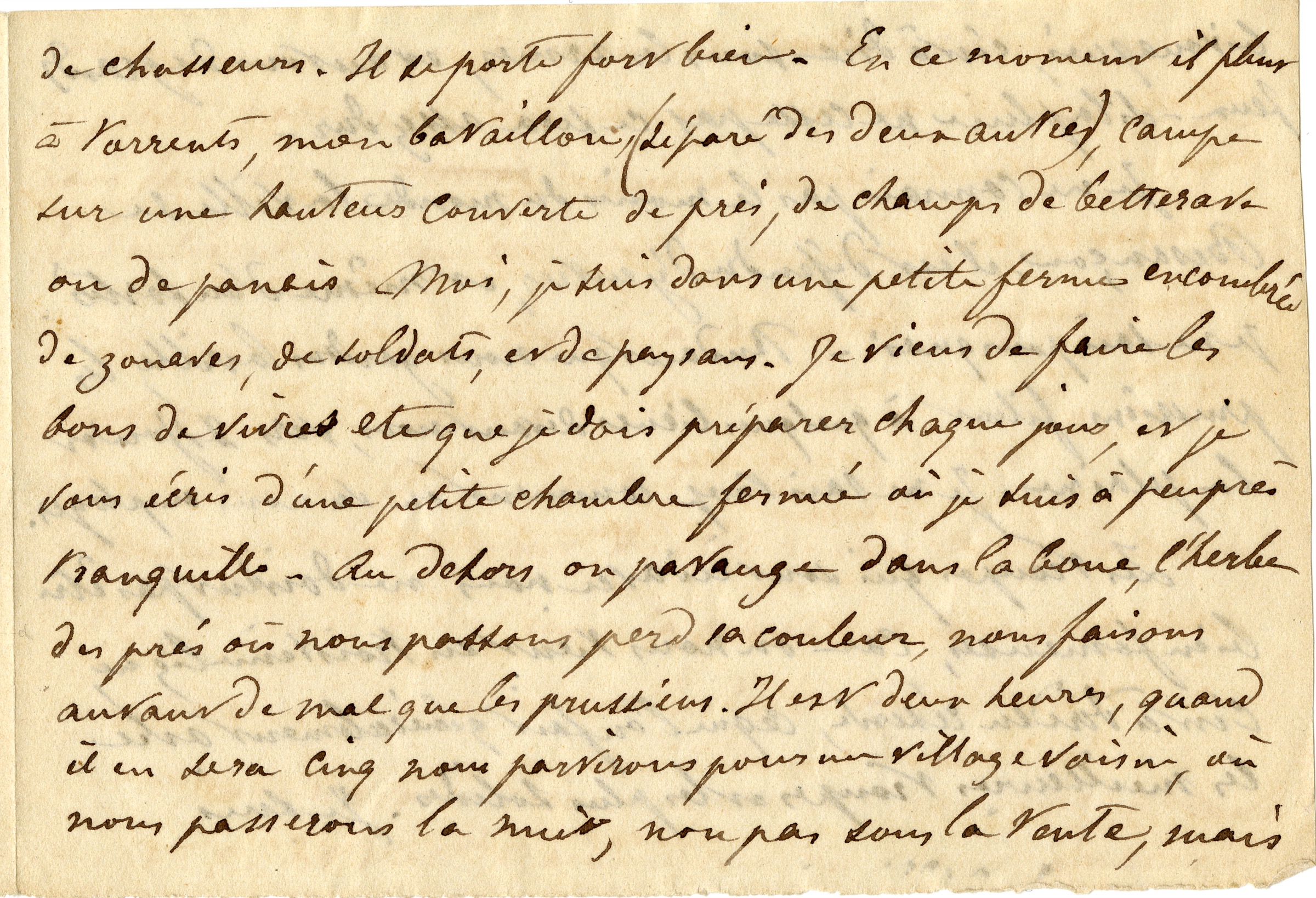

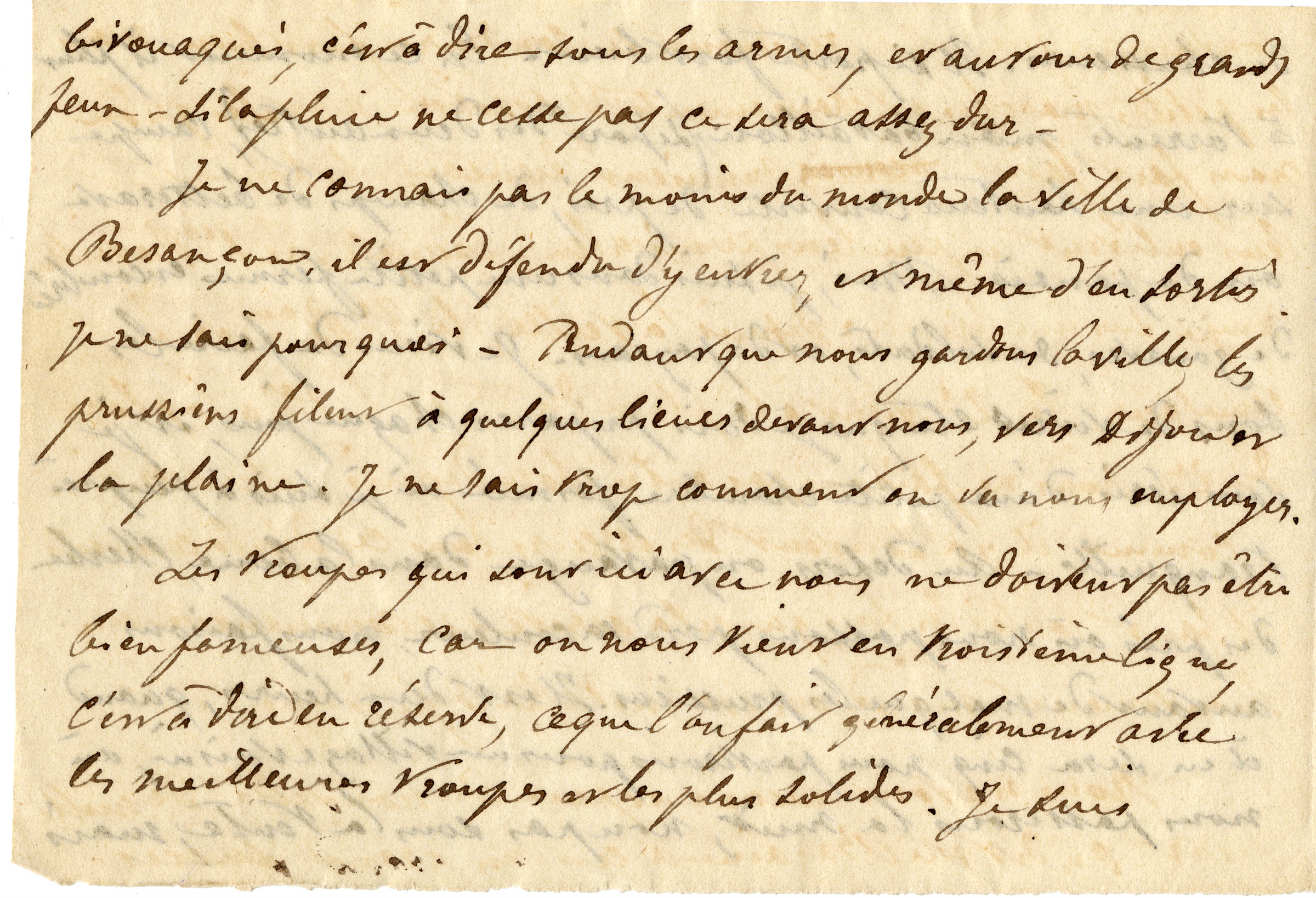

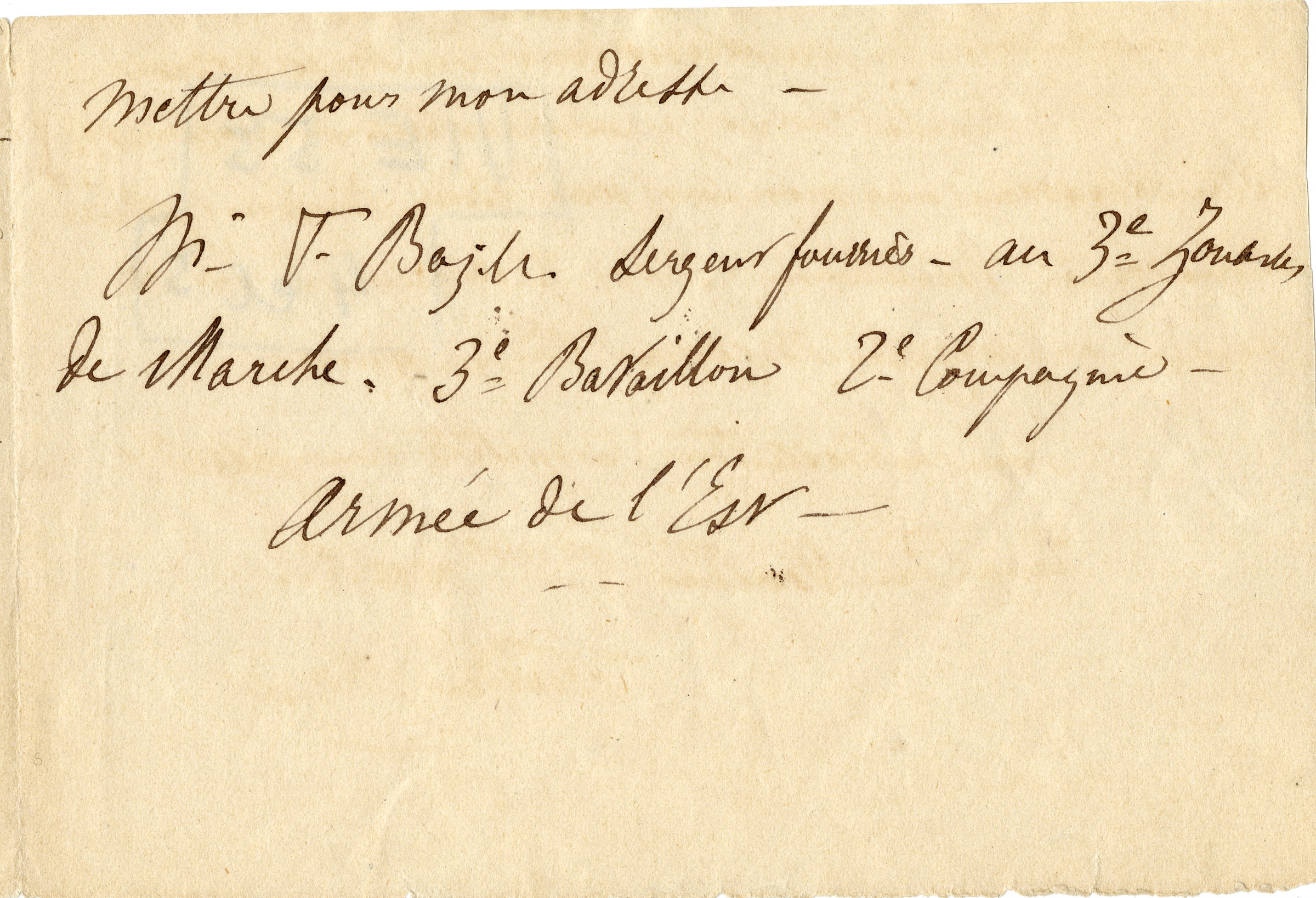

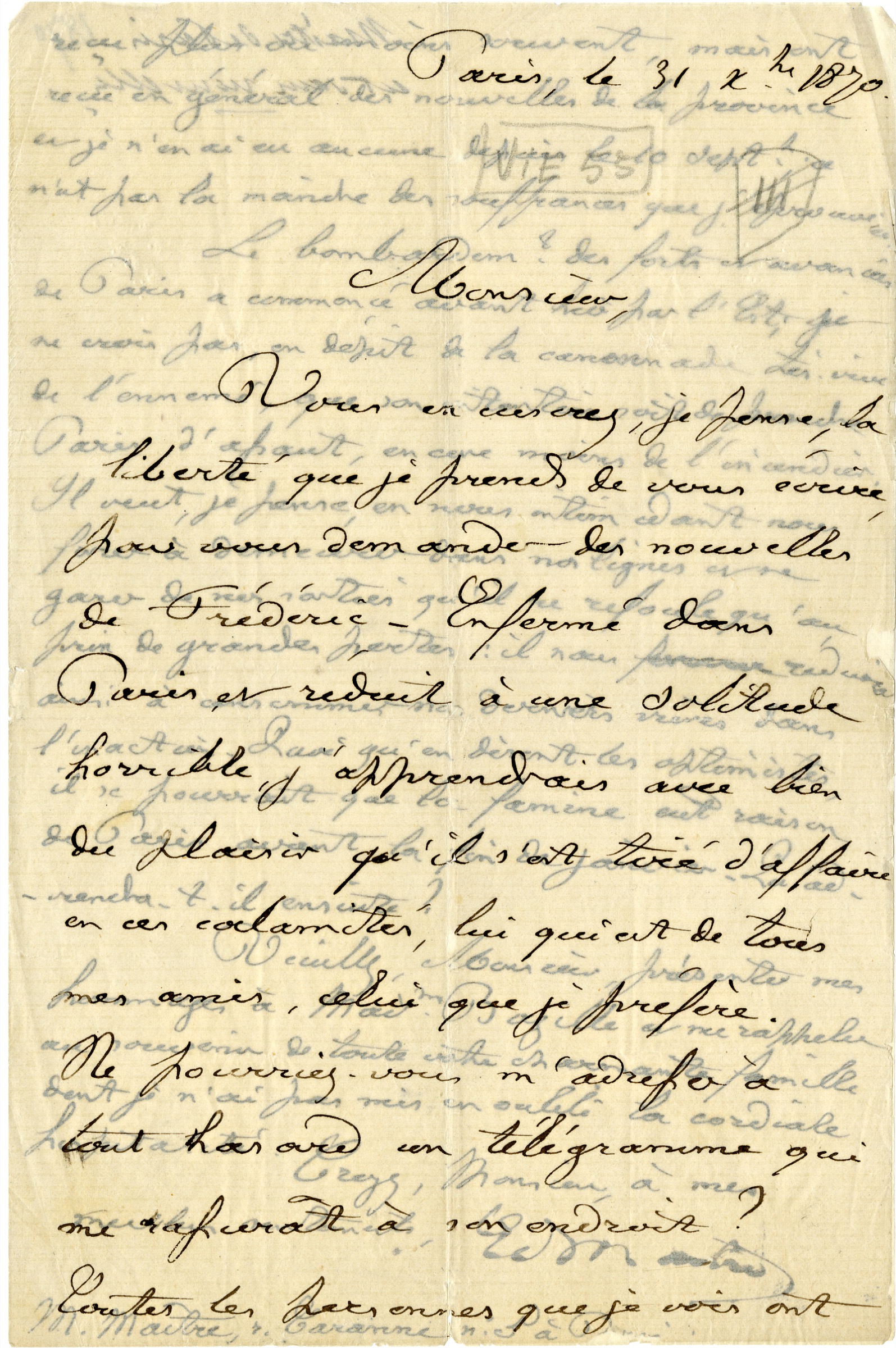

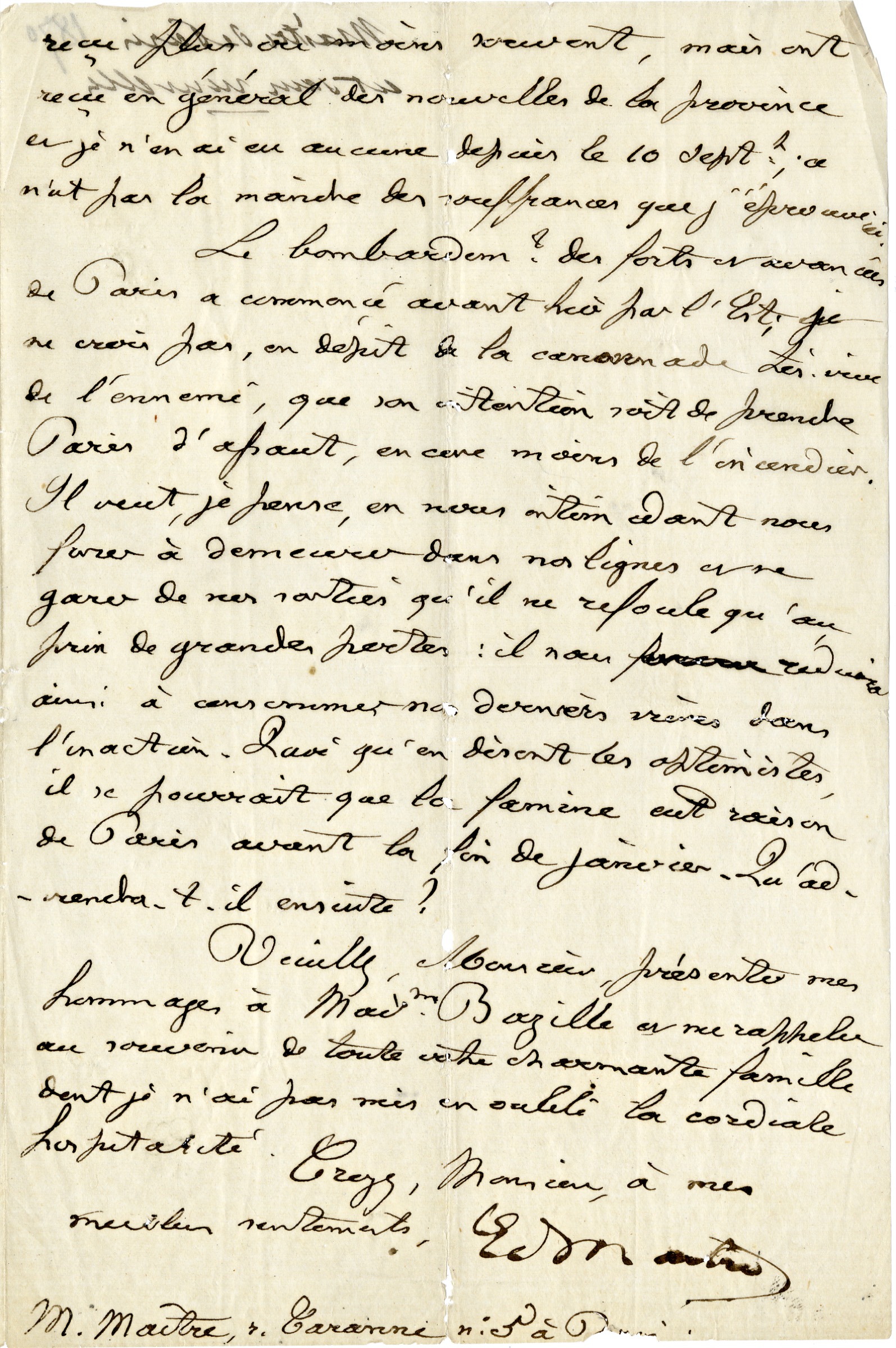

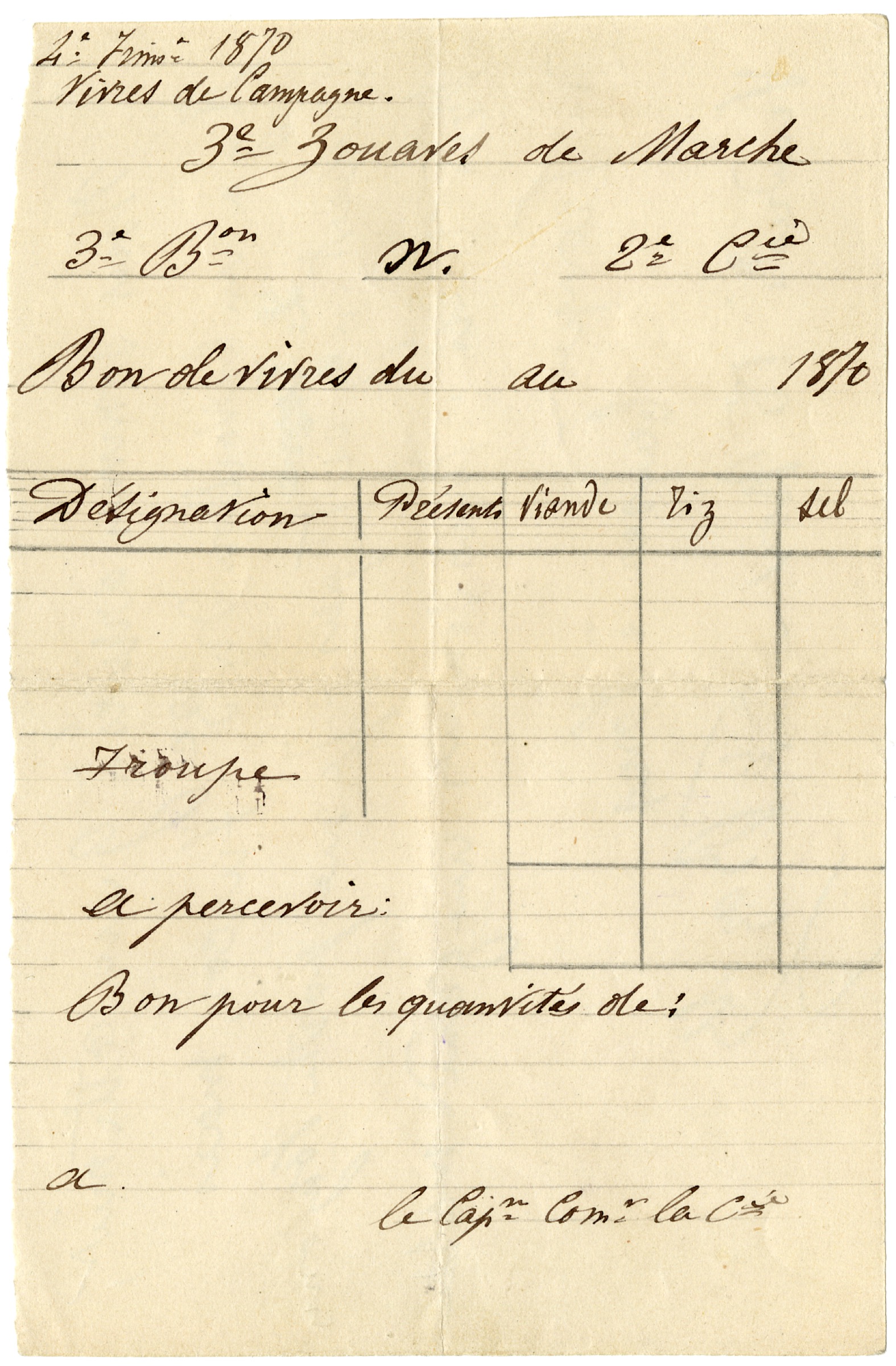

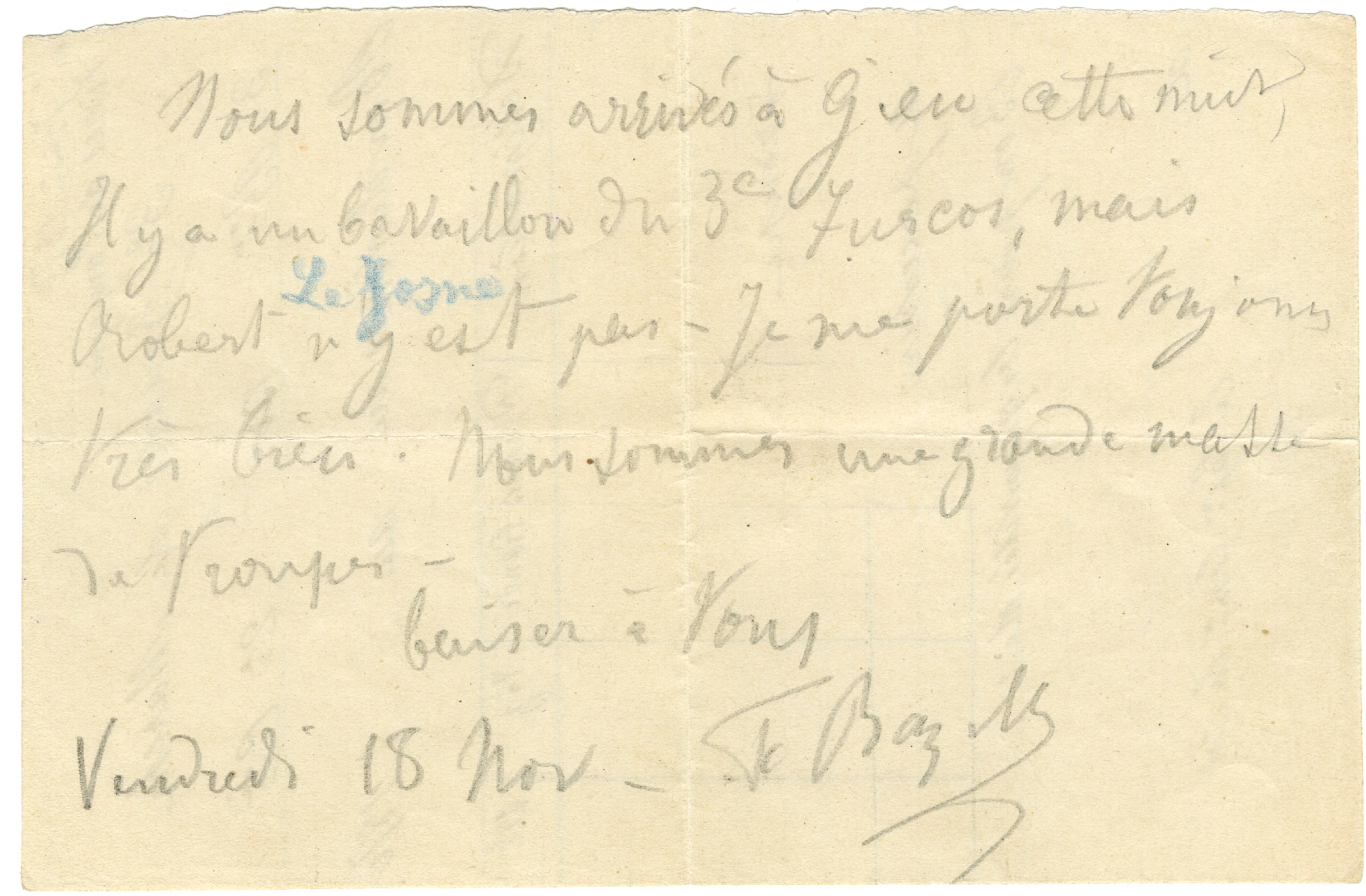

Cher monsieur, votre lettre de la fin de décembre m’est parvenue dans les premiers jours de janvier, je vous expédiai de suite une dépêche télégraphique, il est fort probable qu’elle ne vous soit pas parvenue. Je profite de l’armistice pour vous annoncer l’affreux malheur qui nous a frappés ; mon cher Frédéric est mort en héros, tué de deux balles à l’attaque de Beaune-la-Rolande, le 28 novembre. Malgré l’occupation prussienne et des difficultés de tout genre, j’ai pu après dix jours, retrouver sur le champ de bataille, parfaitement intact, dans la fosse où il avait été inhumé, le corps de mon cher enfant. J’ai suivi à pied pendant cinq jours dans la neige , l’humble charrette, le seul véhicule que j’avais pu me procurer à Beaune qui portait le cercueil de ce brave soldat, le chemin de fer ne marchait qu’à Issoudin . La mort de Frédéric a été pour Montpellier un deuil public ; il était adoré dans son régiment, comme tant d’autres, il aurait pu facilement avoir un grade dans un état-major, ou attendre tranquillement ici le départ des gardes nationaux mobilisés. Il a voulu servir son pays dès le premier danger ; il est allé un mois environ en Afrique du 15 août au 15 septembre, puis un mois à Montpellier où le 3e Zouave était venu se former, une quarantaine de jours près de Besançon, enfin transporté avec tout un corps d’armée à Gien , il a été frappé quelques jours après, à la tête de son régiment, tout près des murs crénelés de Beaune la Rolande. Le 3e Zouave a été cruellement éprouvé dans cette attaque. J’ai vu à Beaune et plus tard à Montpellier bien des soldats de ce régiment ; tous étaient pleins d’admiration pour Frédéric et m’en parlaient avec les yeux pleins de larmes ; il s’était fait adorer par ses frères d’armes. Il était sergent fourrier, menant à l’attaque une partie de sa compagnie et ses derniers mots à ses soldats, l’un d’eux me les a répétés : « si nous pénétrons dans la ville, fesons (sic) nous tuer, il le faut, c’est notre métier ; mais à aucun prix ne tirons sur des maisons où il y aurait des femmes ou des enfants. »

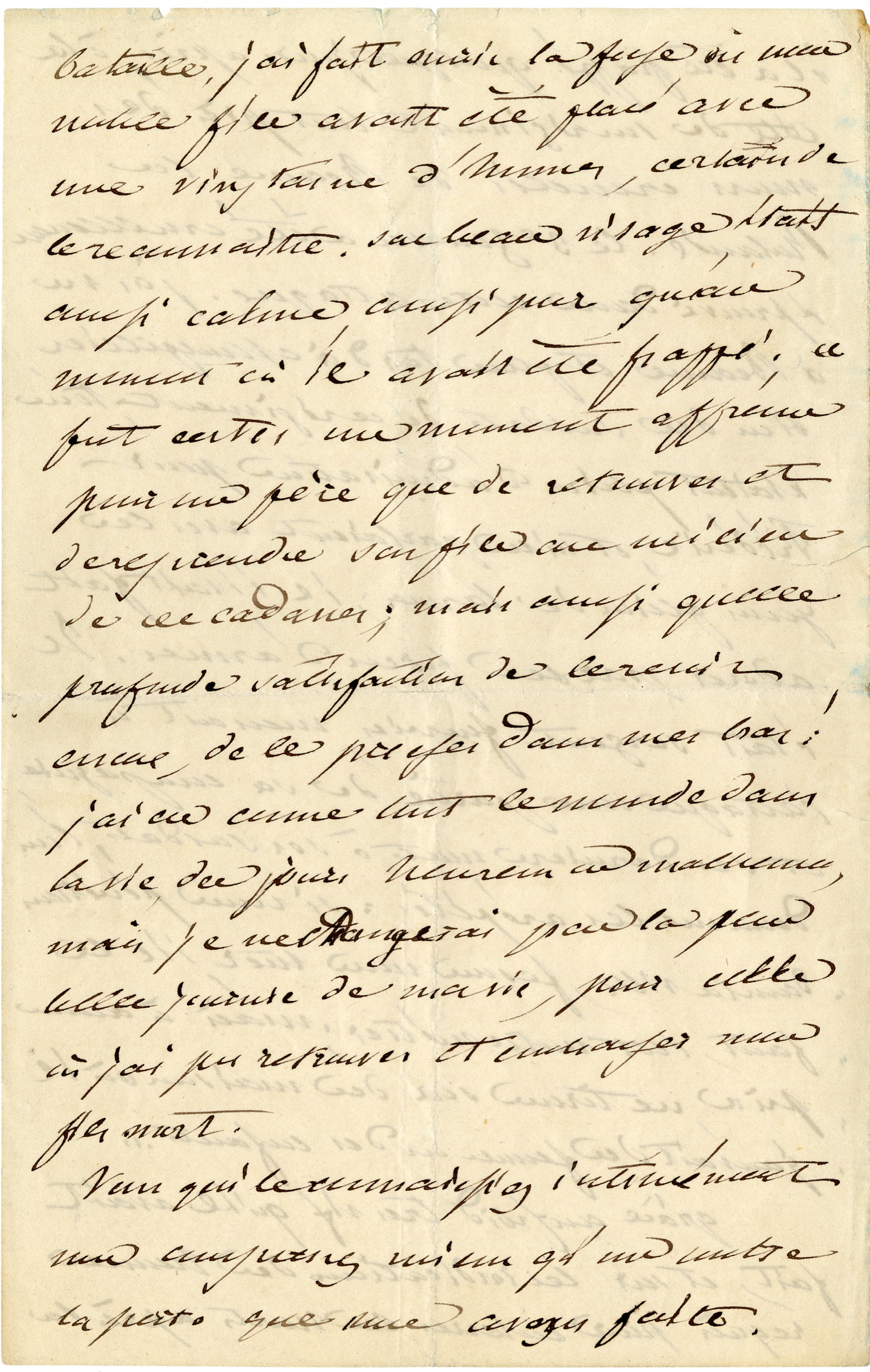

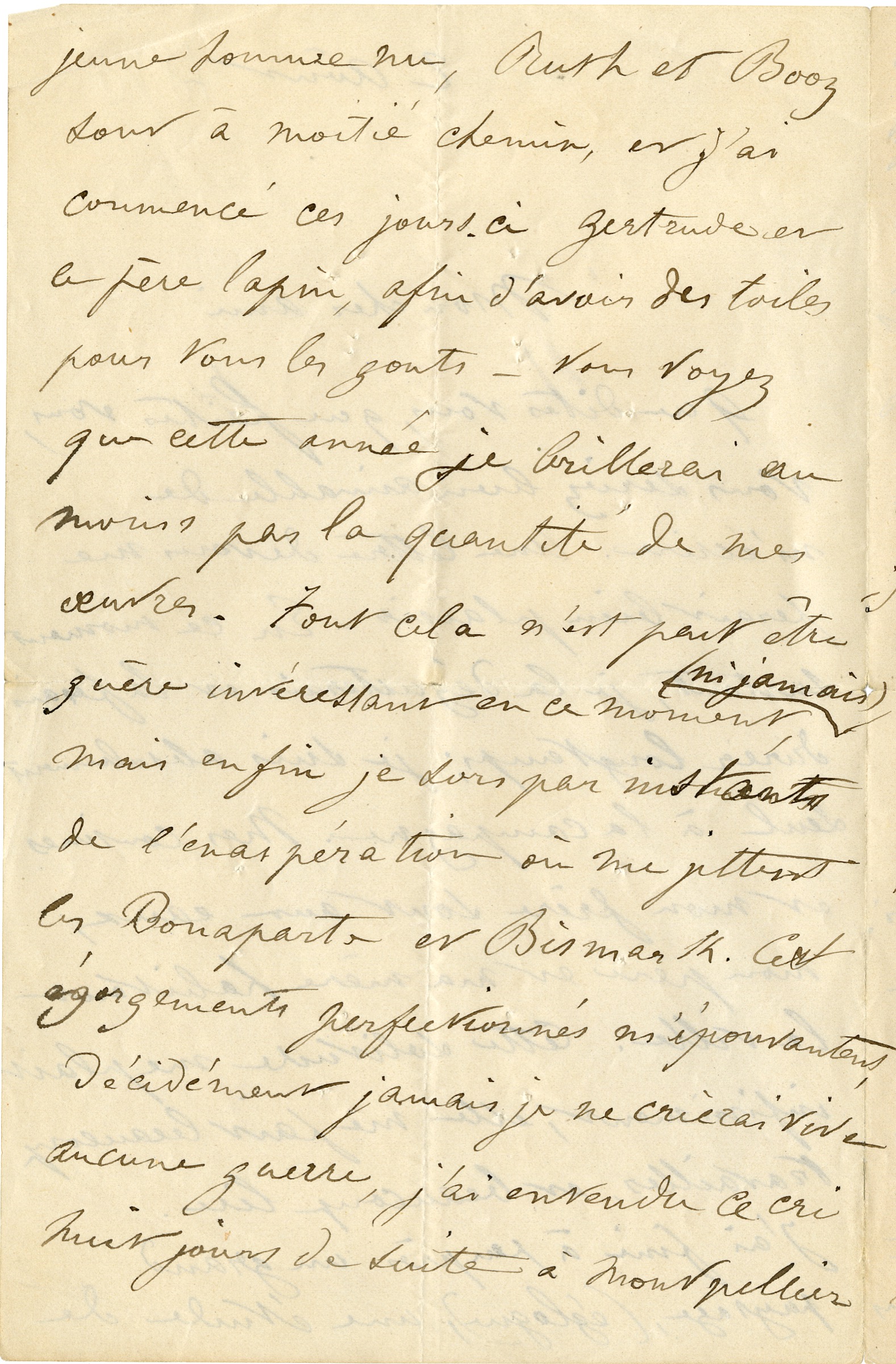

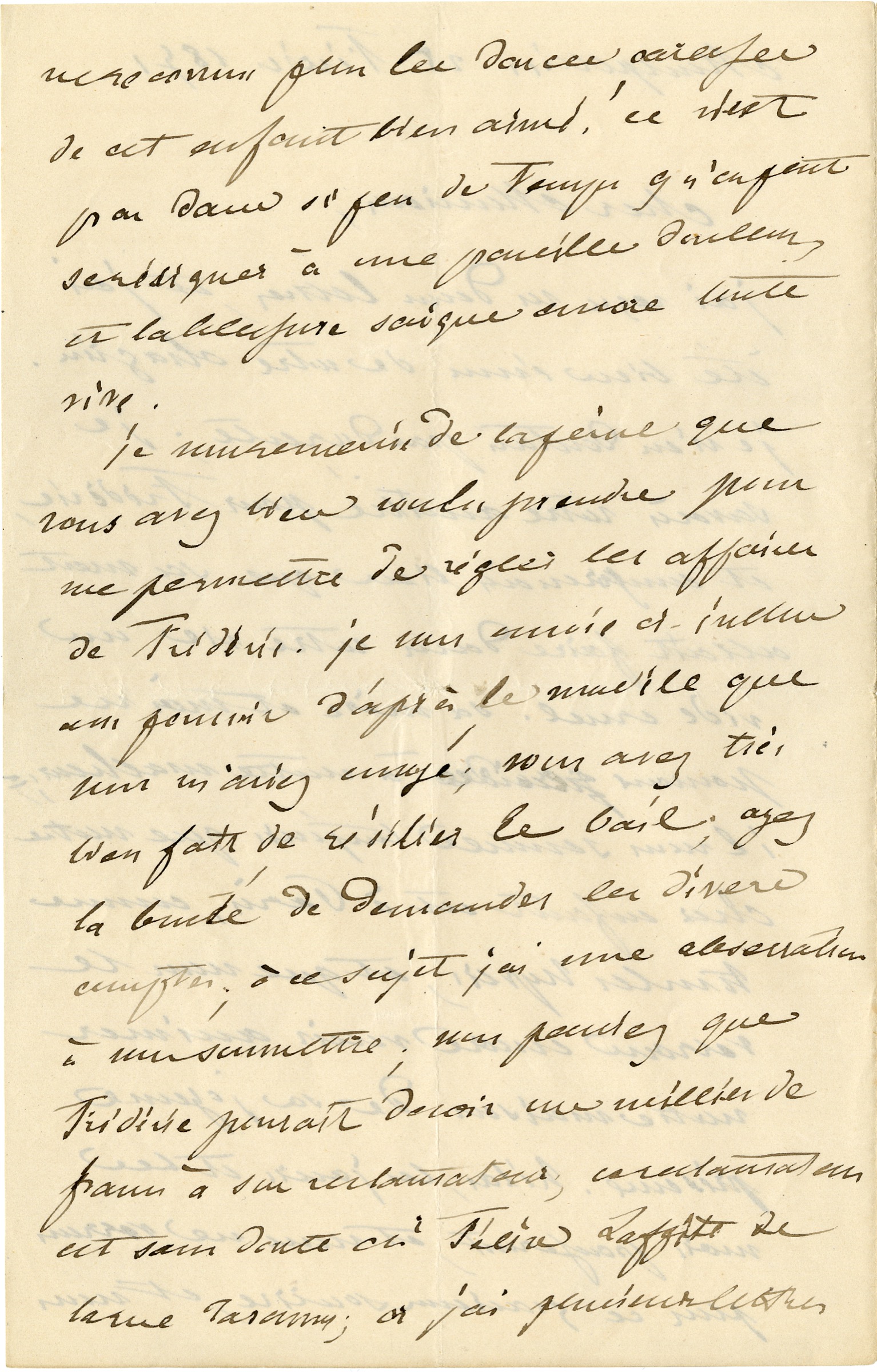

Grâce au froid très vif qu’il avait fait, et sur les indications des hommes requis pour enterrer les morts après la bataille, j’ai fait ouvrir la fosse où mon noble fils avait été placé avec une une vingtaine d’hommes, certain de le reconnaître. Son beau visage était aussi calme aussi pur qu’au moment où il avait été frappé ; ce fut certes un moment très affreux pour un père que de retrouver et reprendre son fils au milieu de ces cadavres ; mais aussi quelle profonde satisfaction de le revoir encore, et de le presser dans mes bras. J’ai eu comme tout le monde dans la vie des jours heureux et malheureux ; mais je ne changerai pas la plus belle journée pour celle où j’ai pu retrouver et embrasser mon fils mort.

Vous qui le connaissiez intimement vous comprenez mieux qu’un autre la perte que nous avons faite.

Frédéric avait tout pour lui : force, jeunesse, intelligence, talent. Il a sacrifié un brillant avenir sans hésiter une minute ; et si vous aviez vu avec quelle simplicité il a agi ! sans se faire valoir, trouvant son dévouement à son pays tout naturel. Ah oui ! c’était un noble cœur et un beau caractère.

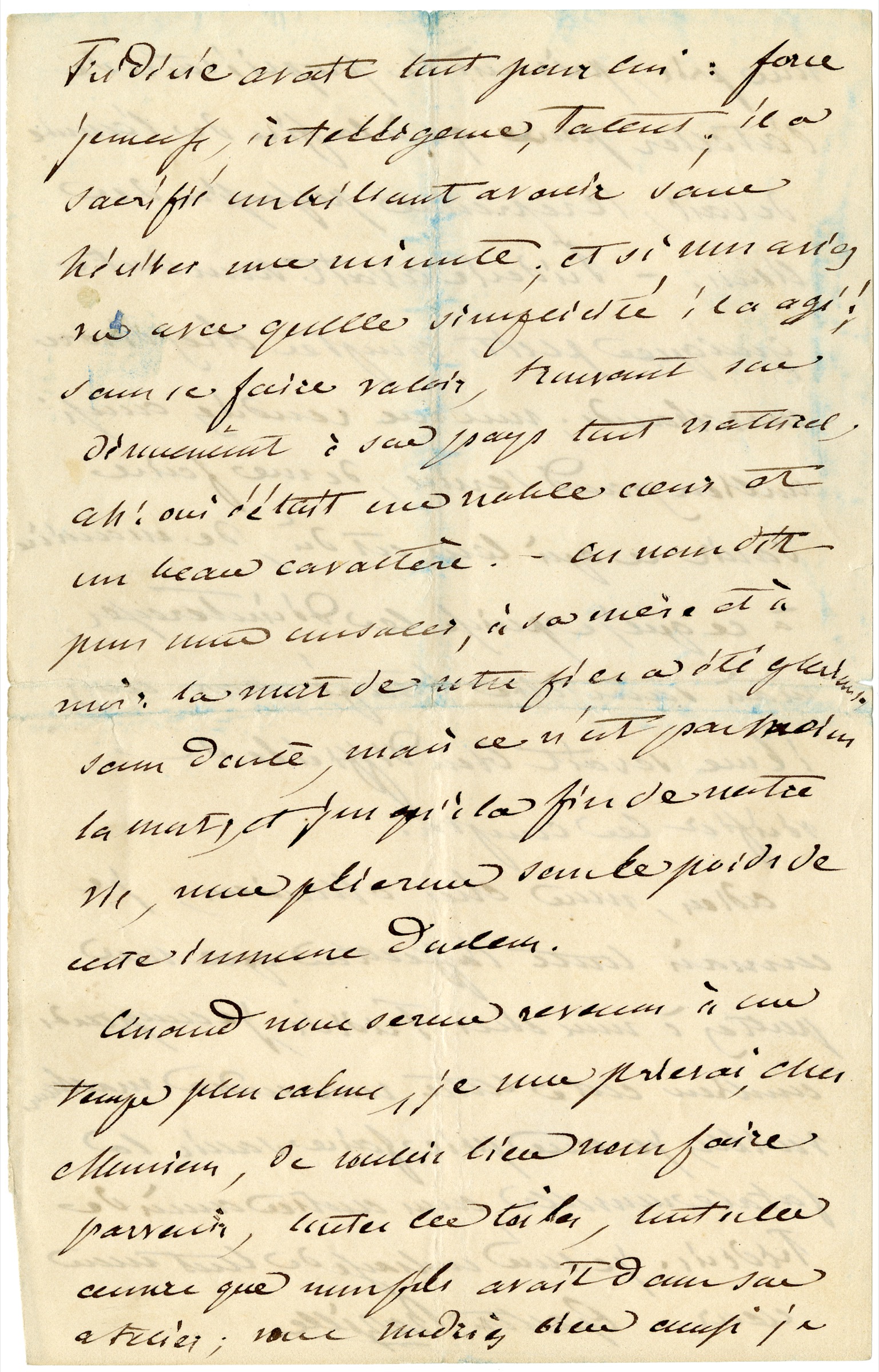

On nous dit pour nous consoler, à sa mère et à moi : la mort de votre fils a été glorieuse. Sans doute, mais ce n’est pas moins la mort, et jusqu’à la fin de notre vie nous plierons sous le poids de cette immense douleur.

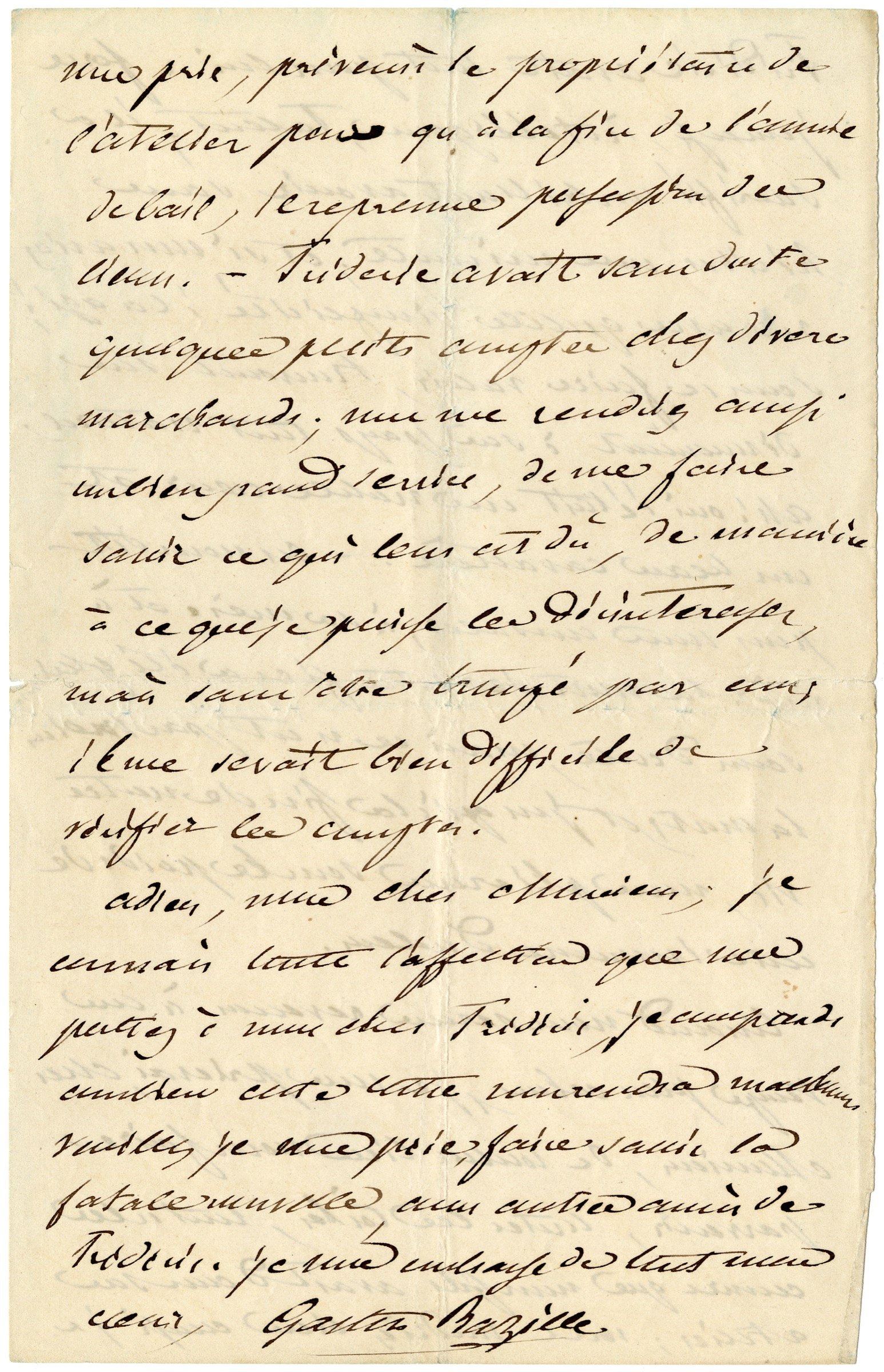

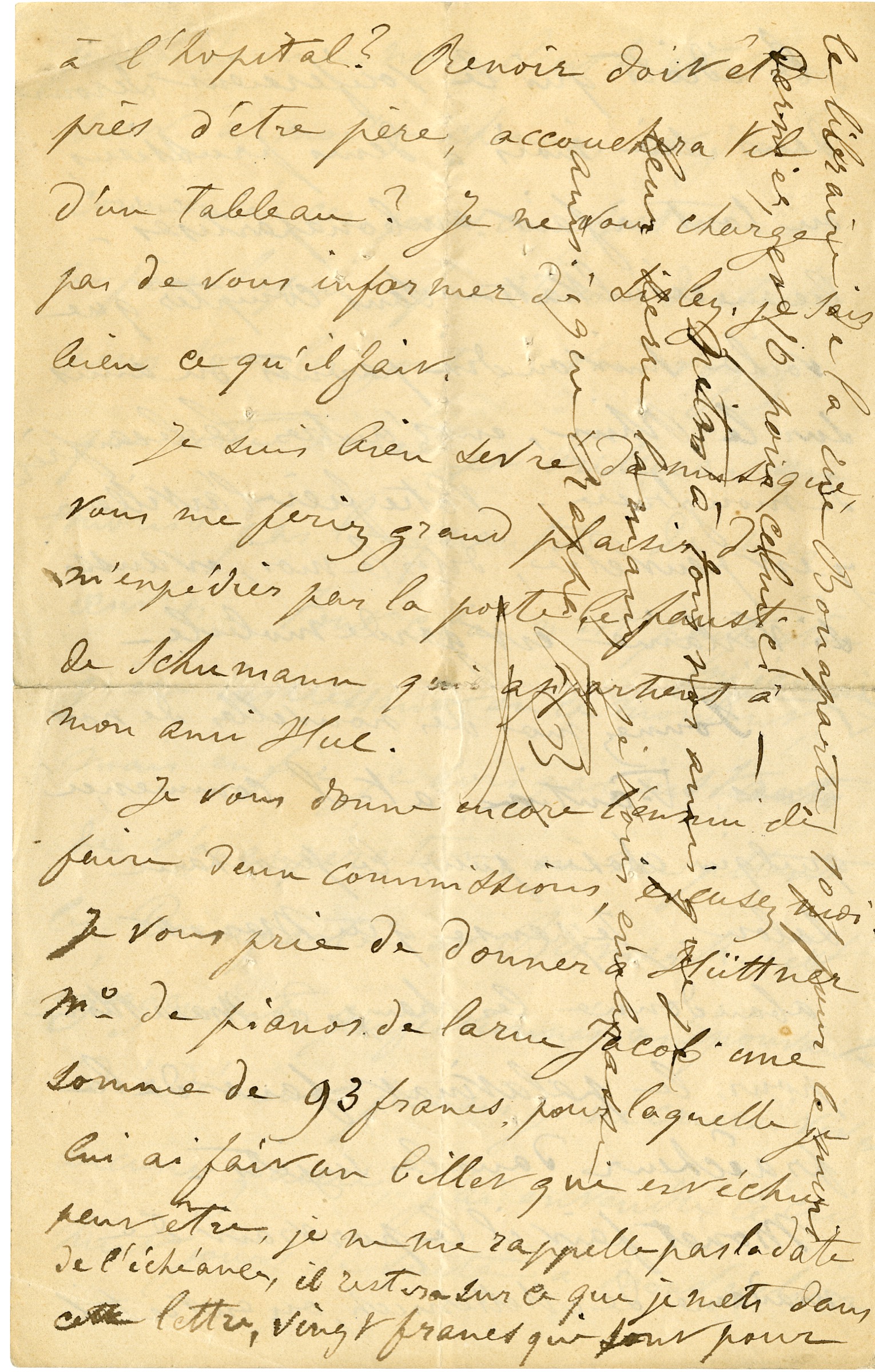

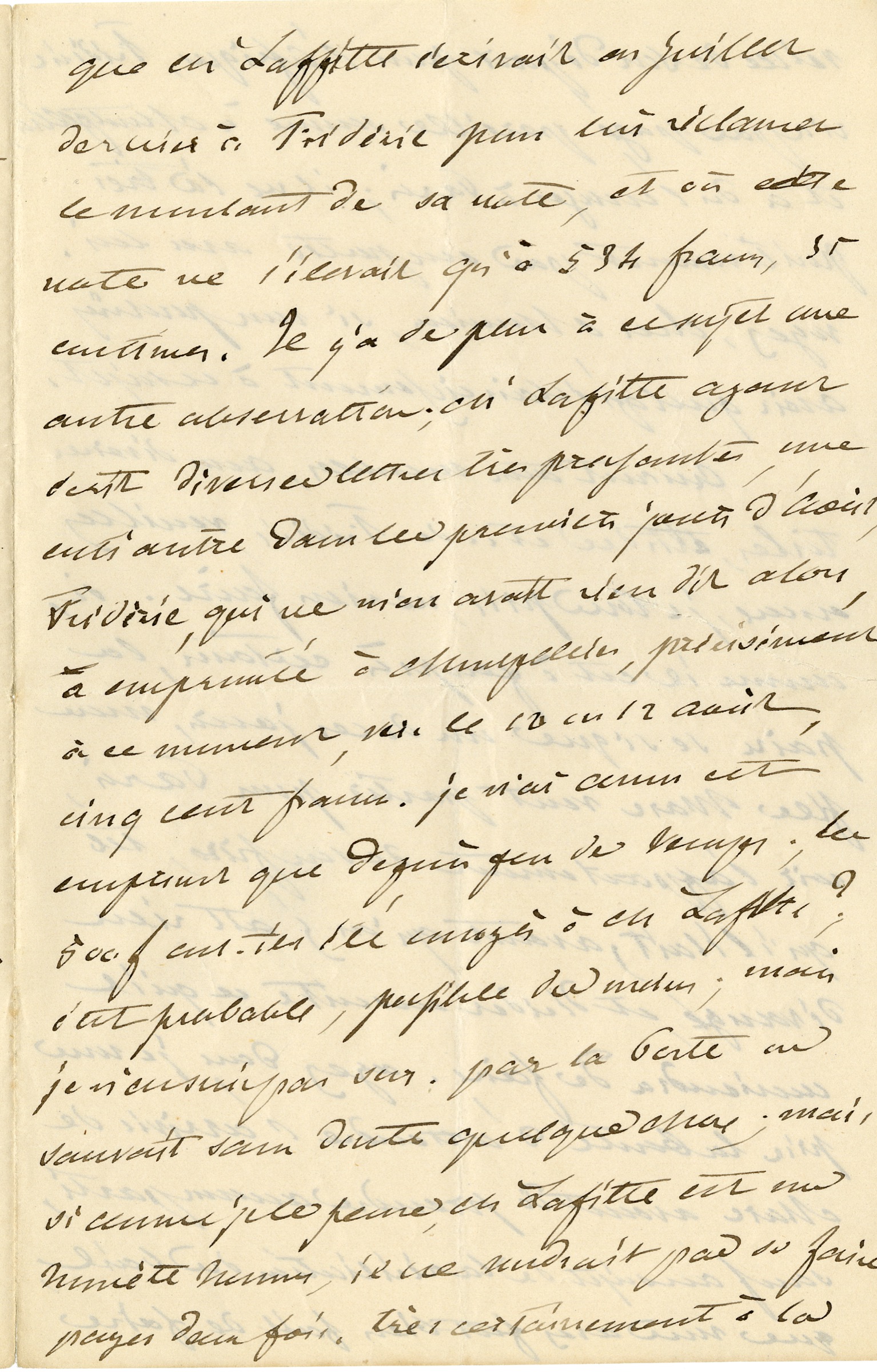

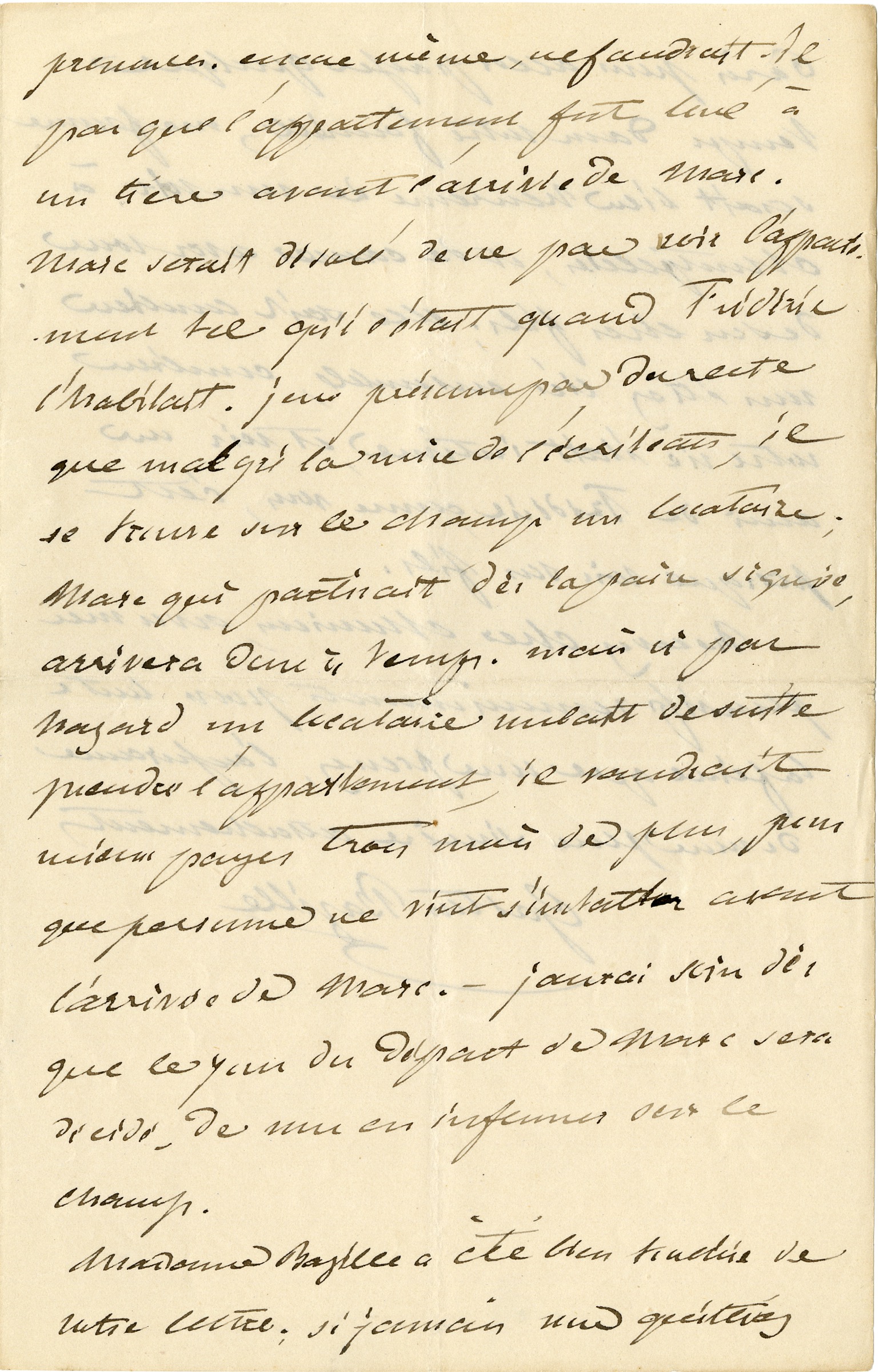

Quand nous serons revenu à un temps plus calme, je vous prierai , cher Monsieur, de vouloir bien nous faire parvenir toutes les toiles, toutes les œuvres que mon fils avait dans son atelier ; vous voudriez bien aussi, je vous prie, prévenir le propriétaire de l’atelier pour qu’à la fin de l’année de bail, il reprenne possession de ce lieu. Frédéric avait sans doute quelque petits comptes chez divers marchands ; vous me rendrez aussi un bien grand service, de me faire savoir ce qui leur est dû, de manière à ce que je puisse les désintéresser mais sans être trompé par eux, il me serait bien difficile de vérifier les comptes.

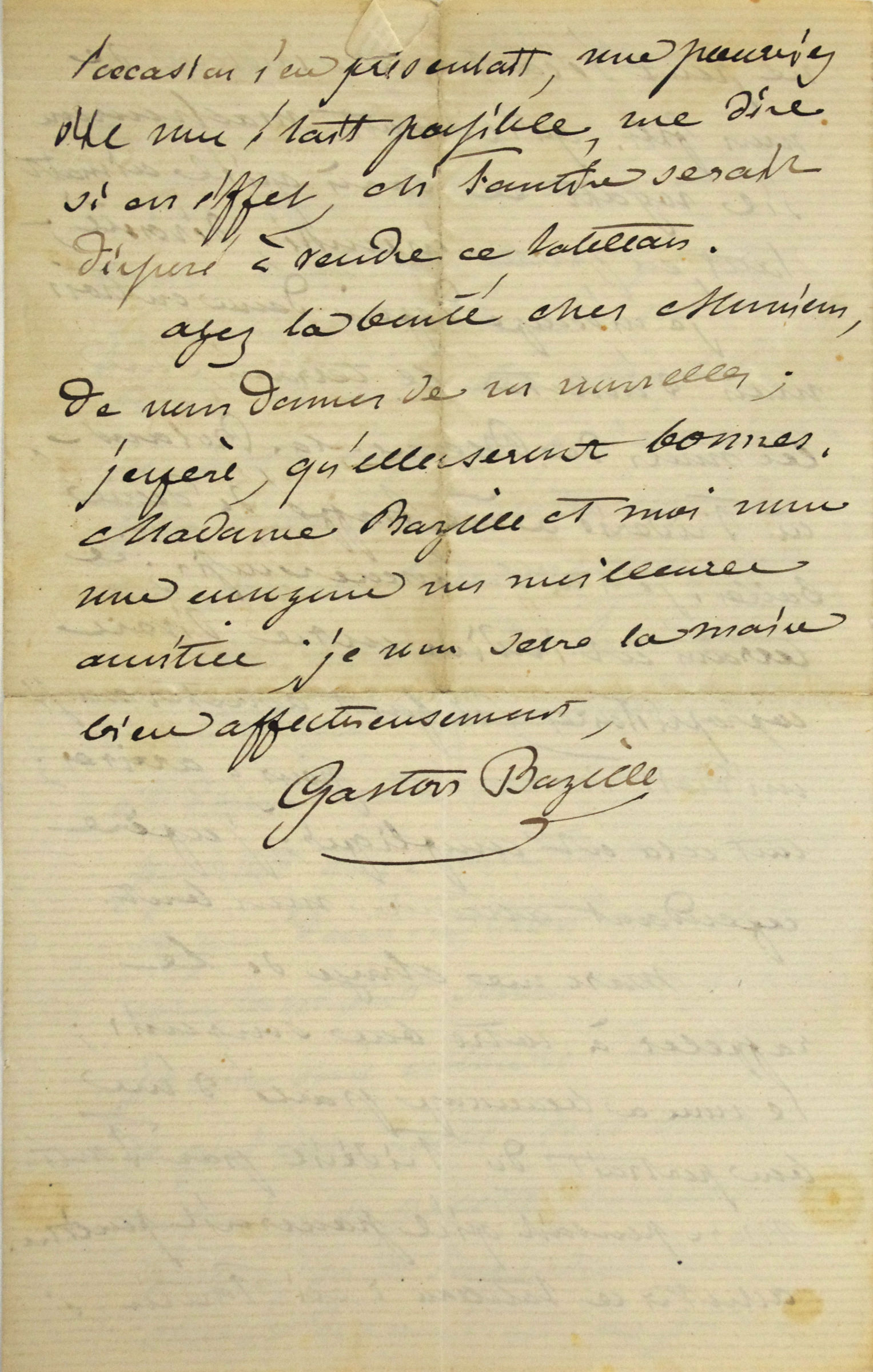

Adieu, mon cher Monsieur, je connais toute l’affection que vous portiez à mon cher Frédéric, je comprends combien cette lettre vous rendra malheureux , Veuillez je vous prie, faire savoir la fatale nouvelle aux autres amis de Frédéric. Je vous embrasse de tout mon cœur,