À l’époque où Bruyas constitue sa collection, les peintres perpétuent la tradition du portrait, et les critiques poursuivent, eux, les querelles qui ont émaillé son histoire, n’hésitant pas à reprendre des arguments vieux de plusieurs siècles.

Lorsqu’en 1876, Théophile Silvestre, rédacteur du catalogue de la galerie Bruyas, légitime le goût de ce dernier pour le portrait : « M. Bruyas se connaissait assez lui-même pour ne pas plus s’inquiéter d’être compris que de se faire connaître », il répond à l’Aretin (1492-1556) : « … ne faîtes pas les portraits de ceux qui à peine se connaissent eux-mêmes et que personne ne connaît ».

Le même Silvestre reprend la distinction établie par Danti (Traité des Arts, 1567) entre imiter, démarche intellectuelle qui extrait la vraie forme de ses apparences imparfaites, et reproduire, acte mécanique donc inférieur, travail d’un ouvrier, pas d’un artiste.

Les critiques souvent déçus par les peintres qui, à leurs yeux, trahissent la vérité, ne manquent pas l’occasion de se lancer dans de véritables portraits littéraires qui entrent en compétition avec les portraits peints.

C’est que la déception est à la mesure de l’attente. En ce milieu du XIXe siècle, qu’espère-t-on du portrait ? Tout simplement qu’il poursuive la tradition, qu’il continue de glorifier l’homme, de montrer sa supériorité sur les autres créatures, qu’il rende perceptible l’existence de cette âme qui fait de chacun de nous un être unique, qu’il soit le dépositaire du message de la personne représentée affirmant ainsi sa haute valeur morale.

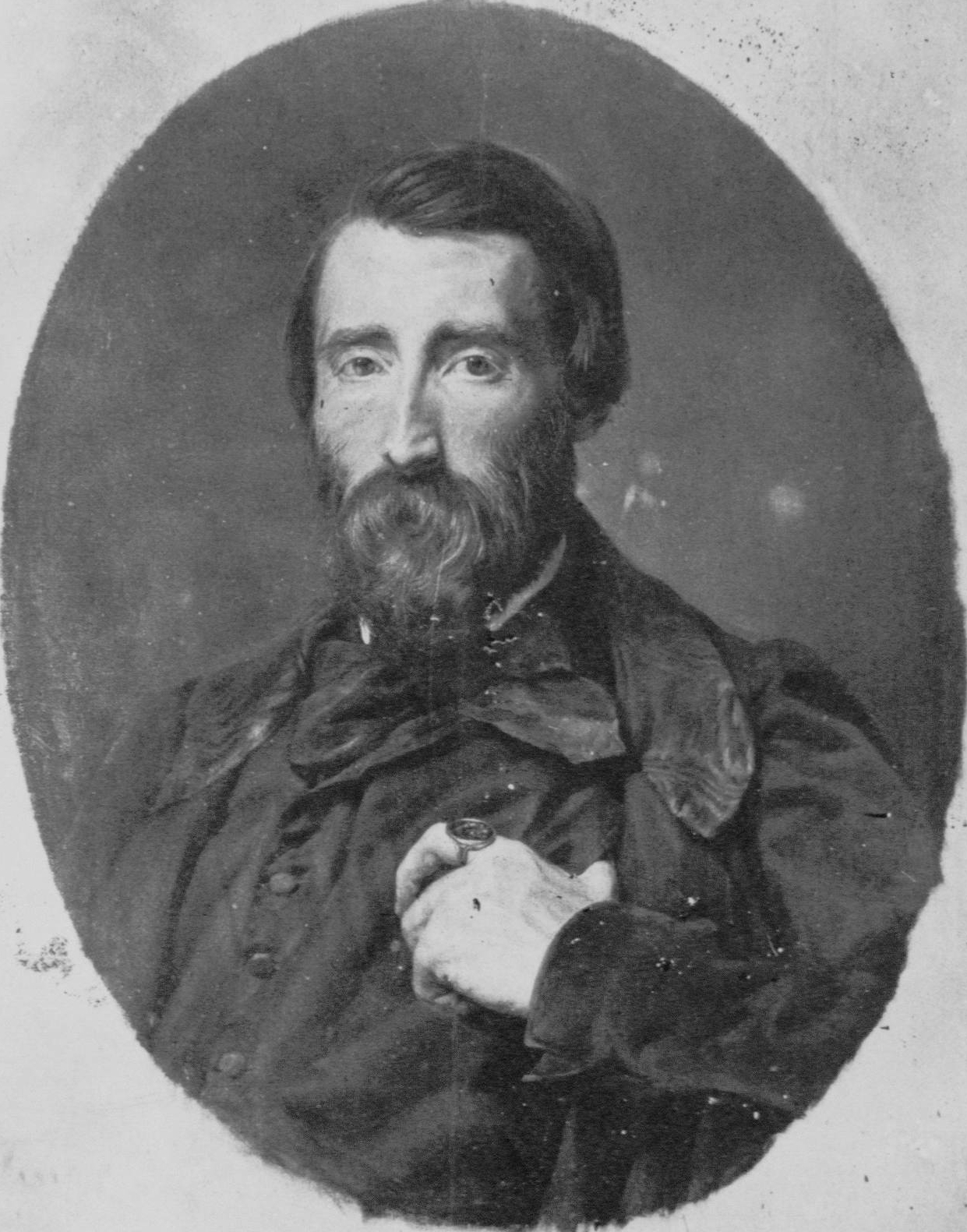

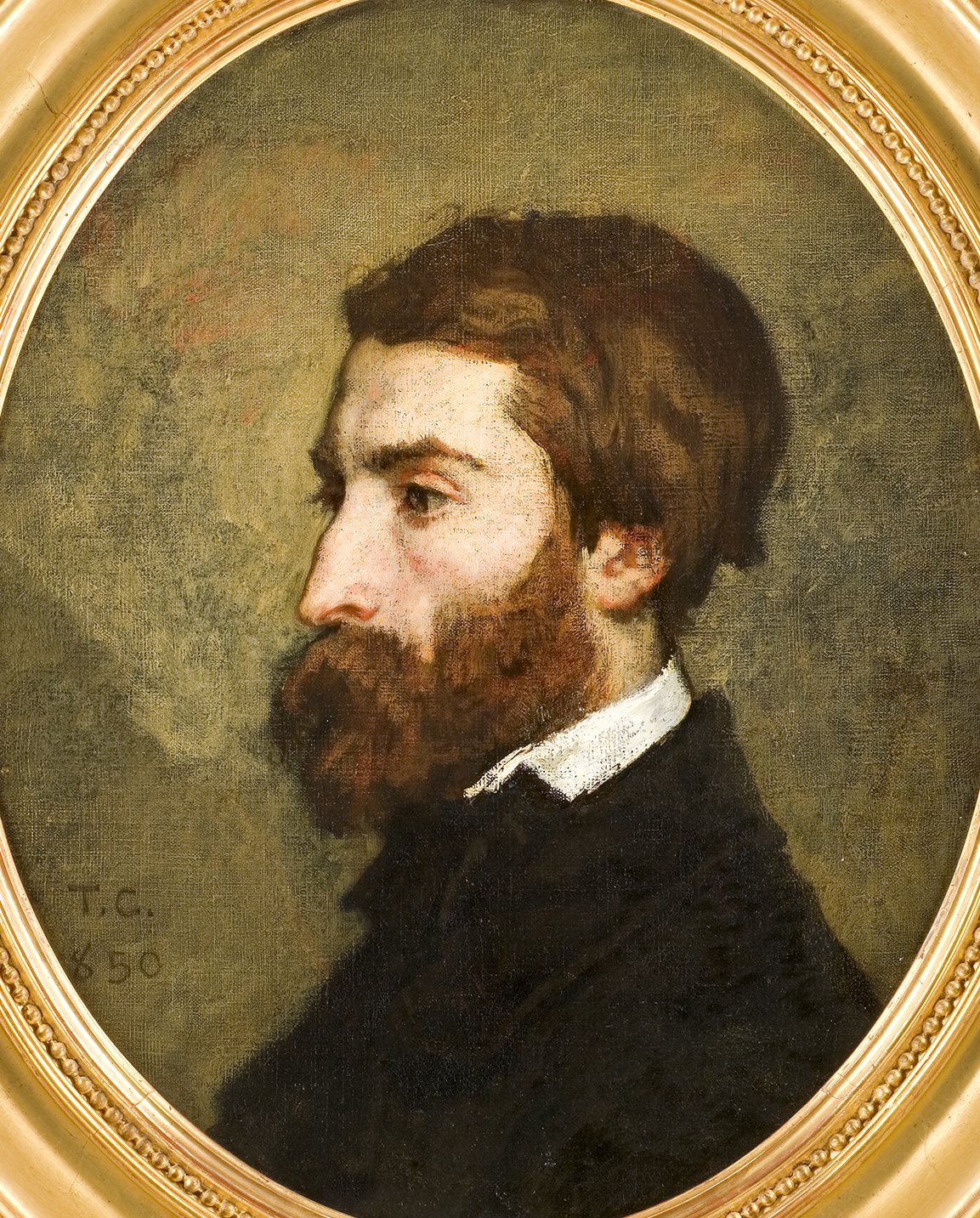

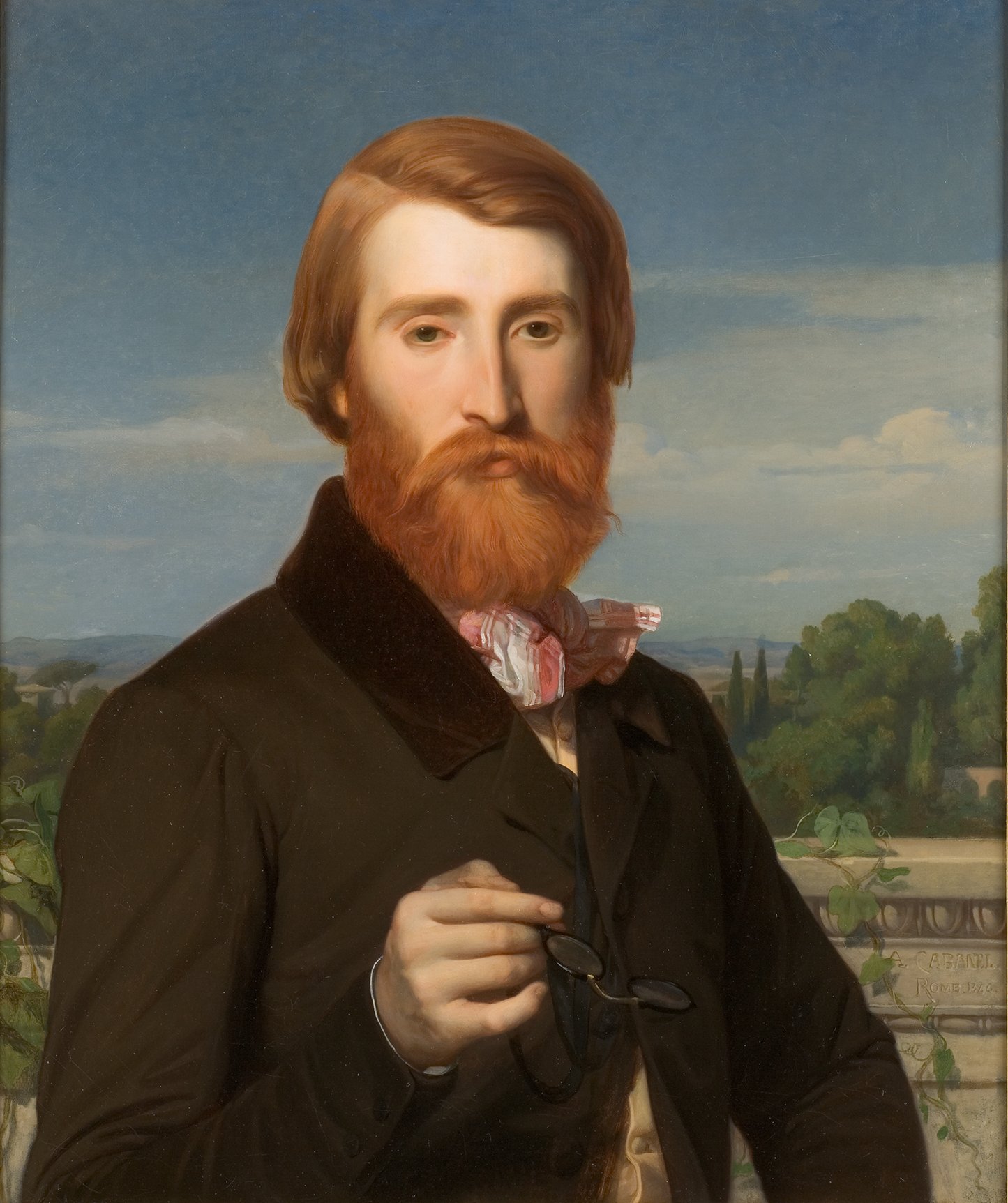

Portrait d’Alfred Bruyas, 1846

Huile sur toile, 75 cm × 63 cm

868.1.4

Le cas de Bruyas est exemplaire. Dans son désir de multiplier son image (une quarantaine de portraits en vingt ans) on peut, avec Champfleury, romancier adepte du Réalisme, voir de la vanité. On peut y déceler aussi de l’inquiétude et le désir de se rassurer sur sa condition d’homme, de se rassurer sur la légitimité de sa condition privilégiée dans la société du XIXe siècle.